A mi padre, a toda esa generación que lo hizo posible.

Como sucede casi siempre, y también sucede ahora, hay trozos del país que llevan luchando media vida para emerger de la desmemoria, del grosero olvido de la modernidad y la posmodernidad. Una es la que aún, ochenta años después del oprobio, tiene aún a sus ancestros enterrados en las cunetas. Otra podría ser, es, la llamada “España vacía”, esa que tan bien ilustrara Sergio del Molino en su ya afamado libro La España vacía: viaje por un país que nunca fue, cimiento y antesala de lo que hoy es ya un movimiento social y político, pero hay otra que, seguramente, no tiene portavoces y que por no tener no tiene ni nombre, ni clase política que la represente, que la defienda. Es ese trozo de mucha gente cuyos restos estercolan ya –o están a punto de hacerlo– anónimos cementerios de todo el país, gentes que están enfilando su ultimo recorrido, gentes sin trapos, ni banderas, ni himnos, porque antes que los trapos, los himnos y las banderas entendieron siempre que había que comer y dar de comer. De esa gente, de esa generación, van precisamente estas líneas.

Es esta esa otra España, o trozo de España, o de país, o de pueblo, o de nación, llámese como se quiera, formado por una generación de hombres recios –también de mujeres recias, incansables, pero esa es otra gran desmemoria histórica que está por reparar– que nunca militaron, que no estuvieron en las trincheras, ni estuvieron en ninguno de los bandos. Nacieron en el entorno de los albores de la II República, un camino de vida y libertad truncado por las armas de los sediciosos, y que nunca votaron porque, simplemente, eran demasiado jóvenes para hacerlo; como tampoco empujaron el ominoso tiempo que siguió después, al que simplemente se amoldaron a su estancia, como se amoldan los que están en el corredor de la muerte al paso ineludible del tiempo, al infernal tic-tac de la angustiosa e infinita espera, crueldad añadida sobre la pena impuesta.

Su memoria, la de estos hombres recios, valientes, que, como algunas otras historias –ya lo hemos dicho antes– ha permanecido oculta entre toneladas de intencionado fratricidio e interesado olvido, merecería ser rescatada de entre los escombros de la vida, de entre los cementerios donde su herencia está siendo aparcada, olvidada, desmemoria de unas vidas que se entierran como se desecha lo que ya no forma parte de uno, lo que ya no sirve.

Su tiempo, recordémoslo, fue un tiempo que estuvo orlado por algunos –pocos– principios y algunas –pocas también– certezas. Uno de esos principios y certezas era el del trabajo a destajo. Sin principio ni fin. Sin descansos semanales. El esfuerzo sin recompensa certera, sin convenios colectivos, ni derecho de réplica. El constante ir y venir detrás de sombras esquivas, de tiempos sin lluvias, de nieves sin medida, de la amenaza de manchas negras que emergían en días sin final, en jornadas interminables que empezaban antes de que el sol extendiese sus cálidos brazos y aún seguían batallando cuando su calor se apagaba, al otro lado de la brújula que marcaba los días eternos y las noches gélidas e iguales a sí mismas. Eran –todos ellos– reconocibles porque portaban manos encallecidas, manos agrietadas, esculpidas con esquirlas de sobresfuerzo, y, sobre todo, lo venimos repitiendo, de mantos de olvido.

Otro de esos principios, otra de esas pocas certezas, otra de esas briznas de esperanza que les ahormaban como hombres, como seres embravecidos en la derrota de una batalla a la que no fueron convocados, era el trato, entendido este como la firma del acuerdo y el pacto. Bastaba darse la mano para cerrar cualquier negocio, acuerdo, intercambio, no importaba cuán importante fuera este. Cualquier compraventa, cualquier promesa, cualquier proyecto, cabía en ese apretón de manos, manos fundidas, encadenadas, apenas unos segundos de confianza compartida, en la seguridad mutua de que aquellas dos manos francas y descubiertas, ofrecidas, nunca serían traicionadas ni deshechas por corazón ni mente perversa alguna cualquier día después, porque aquel gesto tan simple era en sí mismo todo un pacto de sangre en el que, por sobrar, sobraban hasta los testigos.

Tan era así, que para aquellos hombres casi no había notarías, ni registros, ni esas cosas que les hiciesen falta para avanzar y transitar el acontecer, instituciones lejanas, de ciudad, que quedaban para ese otro tipo de gente desconfiada, vengativa, que urgían de un mediador que certificase el acuerdo. Traicionar aquel gesto, aquel apretón de manos, era tan extraordinario, tan extraño, que su excepción confirmaba la regla de oro de su poder atávico. Toda disputa, si la había, acababa en ese inequívoco gesto.

Eran, de alguna manera, lo dijimos antes, mayormente, gentes sin bandera, ni banderías, ni himnos, ni sectas, ni religiones, aunque, a veces, presos por las circunstancias y las angustias sin fin, trataran de hacer ver que ellos sí profesaban externamente alguna de aquellas religiones, de aquellas banderas, portadas por quienes, también de alguna forma, justificaban su apartheid social y económico como un mal irreparable, mera cuestión de un destino sin discusión ni enmienda. Pero eso, todo eso, era, lo supimos luego, mayormente también para evitarse problemas y para ahuyentar el señalamiento público que, presumían, les acabaría ahogando sus sueños de esparto y arena, de cal y de polvo, para no ser señalados cuando las banderas eran solo eso, bastonazos para arrear al valiente o al timorato según se terciase.

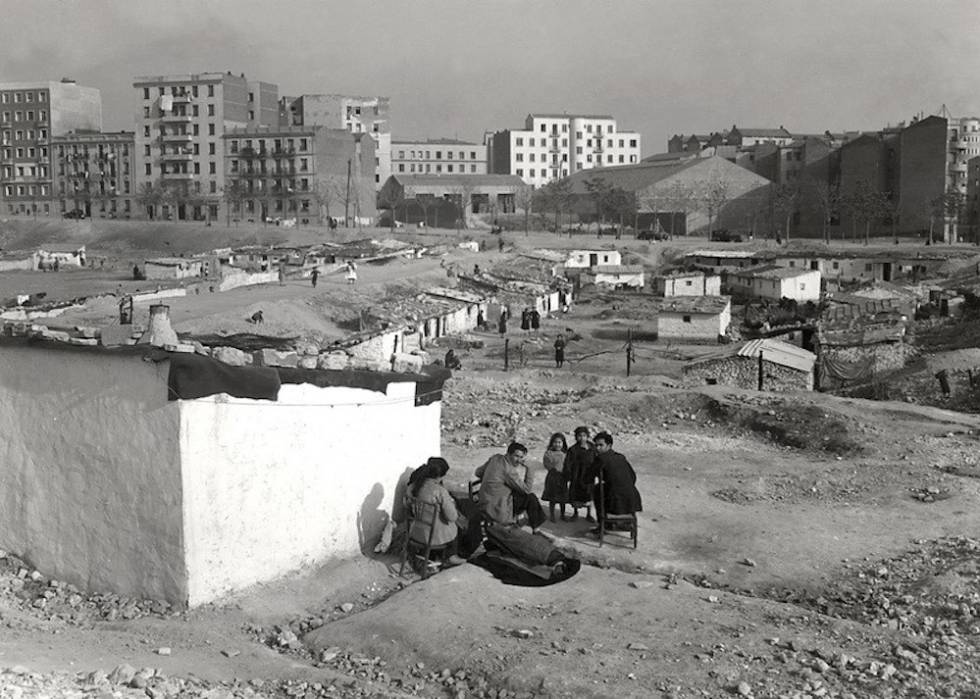

Eran, fueron, mayormente los albañiles que levantaron de la nada los barrios de las “casas baratas” (así las llamaban entonces a las casas para los pobres que aspiraban a dejar de serlo) en los extrarradios de los pueblos y ciudades, voraces flautistas éstas dispuestas a tragarse el pasado y la historia misma de aquellas gentes; eran, fueron, pequeños comerciantes al por menor que hicieron pequeñas fortunas y recogieron las migajas del desarrollismo al amparo de los nuevos tiempos; eran, también y como mi padre recientemente fallecido, camioneros, transportistas de sueños hechos de paja, estiércol y alfalfa, de cañas y barro, de trigos y cebadas que mataban el hambre en sus casas y saciaban el refinado apetito de otras, cargamentos todos ellos que prometían buen pan y vino de garrafa; braceros si acaso, cuando todo lo demás, lo antes citado, era un imposible; braceros a secas, una palabra remarcada a fuego en sus DNI, a modo de seña y marca, como se marca al ganado para su control y conteo.

Eran, son –los pocos que van quedando–, de fortaleza hercúlea, gentes amansadas en el frío de casas y cortijos sin luz, ni calefacciones centrales, ni carreteras asfaltadas, solo fuegos, fogatas de acarreo; gentes que transitaban caminos intransitables; gentes que siempre vivieron la doble cárcel de un mundo que pudo ser y no fue y otro que para ellos fue yunque hasta la extenuación; gentes que vivieron entre dos aguas, entre dos mundos, al que la valentía que exigía el guión les empujaba inexorablemente hacia los caminos de la prudencia, porque –esa era otra de sus escasas certezas– anteponían el bienestar de su pequeño clan al de su propia historia, incluso a su propio país, al que tan lejano veían.

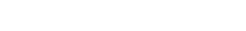

Con sus rugosas manos, verdaderos mapas del desarraigo, manos ateridas por el frío de fuera, pero no solo, hicieron empresa cuando había una oportunidad por mínima que esta fuese; se fueron a Francia, a Suiza, a Alemania, de donde venían cantos de sirena y trompetas de paraísos lejanos, que nunca eran tales, pero que mejoraban lo existente, a buscar los trabajos que otros no querían ya realizar, a llenar los huecos que otros dejaban. Gentes, hombres, que cambiaron su historia y raíces para construir y habitar los suburbios de las grandes ciudades de nuestro país, donde un nuevo mundo avizoraba y emergía entre la niebla de lo desconocido. Gentes que perdieron su paisaje, su música, sus cantos, para llegar, casi desnudos y casi sin equipaje, a sitios cuyo lenguaje les resultaba tan extraño, tan lejano, tan incomprensible, pero que, nuevamente, aceptaron y callaron porque esa era su manera de estar. Callar para vivir. Callar para seguir viviendo.

Todos ellos, individualmente y sumados uno a uno, son, han sido, seguramente, algunos de esos otros grandes olvidados de una buñueliana historia de este país que se están yendo rodeados del mismo silencio con el que llegaron, con la misma incomprensión en la que vivieron, y todo por negarse a ser parte de una milicia que no entendían, que no compartían, gentes que apenas levantaron la voz, ni la hoz, ni el martillo, porque todas y cada una de esas herramientas las necesitaban para ir al tajo. Y eso cuando lo había, que no siempre lo había.

Ahora que la “España vacía” no es ya solo un libro, una corriente de pensamiento, que, incluso, está dando forma a organizaciones políticas, estos otros, gentes que se están yendo sin ruido, rodeados del mismo silencio que anunciara su llegada, allá por los lejanos albores de aquella convulsa república que no eligieron, ni votaron, porque, sencillamente, no tenían edad de hacerlo, y que transitaron el largo túnel que siguió después, esa generación a la que tanto debemos y que quizás solo supieron hacer una cosa: trabajar sin descanso. Sin horarios. Sin banderas. Sin himnos, casi sin religiones, pero cuyo testamento no escrito, es, aunque tanto nos cueste ver, escuchar y reconocer, mucho de lo que hoy somos.

Visitor Rating: 5 Stars

Visitor Rating: 5 Stars

Pepe: Un bellísimo artículo. Gran artículo. A tu padre y al mío (el mío fue conductor de ambulancias en zona republicana conquense) les tocó bregar duramente y levantar España con su trabajo de sol a sol, el mío en el campo, para el que yo trabajaba en verano cuando volvía ‘de vacaciones’ tras el curso en el seminario primero y luego en la Universidad de Comillas y en la Complutense. Ya sabes que me proclamo republicano, pero, como Ortega y Gasset, no de la II República, que, como sabrás, empezó muy mal («no es esto, no es esto» dijo el famoso intelectual denunciando el proyecto de Constitución «sólo para media España»). Pepe: a la II República no se la cargaron Franco y los otros sublevados; se la cargaron los inútiles, sesgados y algunos miserables y hasta criminales dirigentes republicanos (que al final fueron abandonados por la URSS). Un abrazo y un recuerdo emocionado para los que levantaron con su trabajo y su silencio heroico esta país que para todos (izquierdas y derechas) se llama España, aunque me temo que seguiremos intentando destrozarla los españolitos de ahora y los que nos sucedan. Espero que no lo consigamos. Un abrazo.

Gracias por tu comentario Ramón Gómez Carrión… y me quedo con tus últimas palabras: «Espero que no lo consigamos». Esa es la esperanzar. Un abrazo para ti.

Visitor Rating: 3 Stars

Visitor Rating: 5 Stars

Visitor Rating: 5 Stars

Visitor Rating: 5 Stars

Visitor Rating: 4 Stars

Visitor Rating: 5 Stars