Este artículo continúa con la serie de Juan Antonio Urbano publicada en Hoja del Lunes sobre el reino de Asturias.

La historia del reino de Asturias, según se referencia en las crónicas albeldense, rotense y sebastianense, se inicia en los hechos de la rebelión de Pelayo y sus seguidores, gentes diversas que poblaban el norte de la península en la cornisa cantábrica. Ya desde los tiempos de Hispania como provincia romana sentían la necesidad de seguir libres e independientes y luchaban por no perder su identidad, y lo mismos hicieron cuando se presentó la ocasión con el reino visigodo y posteriormente con el reino musulmán de Córdoba.

Su formación y consolidación como reino fue de un lento y continuado crecimiento. Pero si hubiera que hacer referencia a los reyes que más influyeron en este proceso de expansión y afianzamiento como tal reino, esos fueron los tres alfonsos. Alfonso I gobernó entre los años 739 y 757 y fue el monarca que inició la expansiva de su territorio por el valle del Duero y, como ya vimos, impulsó una repoblación con mozárabes, que eran los hispano-romanos que vivían en tierras musulmanas a medida que las iba conquistando. Alfonso II, llamado «el Casto», gobernó primero en el año 783 y posteriormente entre los años 791 y 842, año en el que falleció, y que a pesar de las dificultades que tuvo para acceder al trono y que su reinado fue bastante complicado, sería el que consolidaría el reino. Y el tercer Alfonso, el que llevó al esplendor el reino. Fueron sus hijos los que dividieron el reino en tres: León, Galicia y Asturias.

El primer rey que sucedió a Alfonso II fue, según las Crónicas alfonsinas, Ramiro, contrarias a la Nómina Leonesa, que antepone el reinado de Nepociano, que duró sólo unos meses.

Ramiro I

Ramiro I fue rey de Asturias, posiblemente desde el año 842, o desde el 843. No aparece en ningún escrito la fecha ni el lugar de nacimiento, aunque hay quien piensa que fue en el año 790, falleciendo el 1 de febrero del año 850 en Oviedo. Había sido designado por Alfonso II como su sucesor, pero aprovechando su ausencia al encontrarse en Vardulia (Castilla) para tomar nueva esposa (Paterna), Nepociano, apoyado por astures y vascones defensores de la línea materna por ser su madre vascona, toma el trono, y Ramiro, viendo la situación, se enfrenta con el apoyo de los gallegos, que le ayudan a vencer y erigirse como legítimo rey, siendo hijo de Bermudo I y, por tanto, primo de Alfonso II. Tras la victoria castiga a Nepociano con la pena de ceguera y lo encierra en un monasterio. El hecho de legitimizar a Ramiro (siempre en la versión de las Crónicas alfonsinas para dignificar su propia estirpe) no coincide con la Crónica Albeldense ni con la Nómina Leonesa, que indica parentesco entre Nepociano y Alfonso (ambos ancianos) y lo intercala como rey entre este y Ramiro, especificando que se hallaba en la Corte por su cargo en palacio y ser su posible sucesor, pues era sabido su inminente fallecimiento. Este hecho es silenciado por la Crónica de Alfonso III.

En su reinado, Ramiro se vio envuelto en varias guerras civiles y en la lucha contra los cultos paganos que aún subsistían en su reino, así como la eliminación de los brujos. Por todo ello, la Crónica Albeldense le llamó uirga iustitiae, es decir, Vara de la Justicia.

En cuanto a los enfrentamientos bélicos con los musulmanes, la Crónica de Alfonso III sólo indica que «hizo con ellos la guerra victoriosamente en dos ocasiones». Ahora bien, según la Crónica Albeldense tuvo que hacer frente a importantes amenazas contra su reino, debido a la llegada a las costas astures, por vez primera, de los temidos normandos en el verano del año 844 que fueron recorriendo la costa del reino. Pero el ejército de Ramiro les hizo frente y les causó numerosas bajas e incendió algunas de sus naves. Los normandos continuarían después sus expediciones de saqueo hasta al-Ándalus, entrando en Sevilla.

Pero sin lugar a dudas, lo más relevante de este monarca fue el legado cultural que dejó, continuando con el que fundamentó su antecesor Alfonso II que trasladó la capital a Oviedo, ciudad que levantó y cuya estatua la custodia en la fachada de la catedral. Fue en su reinado cuando se desarrolló el llamado arte prerrománico asturiano, y por esta razón a los monumentos de su época se les denomina de estilo ramirense. Fue este rey quien ordenó construir el palacio de Santa María del Naranco y una iglesia, llamada de San Miguel de Lillo, en las faldas del monte Naranco, junto a la ciudad de Oviedo, de la que, a día de hoy, sólo queda una tercera parte original debido a un derrumbe en el siglo XIII. Era característico de aquella época en estas tierras el uso de la bóveda de cañón, utilizando piedra toba de la zona que era muy ligera, siendo una novedad con respecto a las construcciones anteriores, y fue distinto material con el que se construía en Europa y en tierras musulmanas, que eran de madera. Fue construida también la iglesia de Santa Cristina de Lena, en la población con dicho nombre. Todos estos edificios están declarados por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. A este rey tan significativo, sobre todo en el plano cultural, le sucedió su hijo, Ordoño I con la conformidad de todos los nobles y fuera de enfrentamiento.

Ordoño I

El lugar y la fecha de nacimiento de Ordoño I son desconocidos, aunque en algún lugar aparece como fecha el año 821 en Oviedo, siendo su muerte también en Oviedo en el año 866. Sucedió en el trono a su padre Ramiro I en el año 850, tras la muerte de éste. La subida al poder de este rey, de forma contraria a otros monarcas anteriores, fue apoyada y aceptada por todos, consolidándose así la sucesión del trono en la rama de la familia de Pedro de Cantabria, la rama paterna. Pero esto no implica que fuera su reinado una época tranquila, pues tuvo que actuar bélicamente en diferentes frentes por los conflictos contra los vascones, que quizá seguían pensando en Nepociano y su lucha por el trono con Ramiro I, a los que reprimió en su nuevo levantamiento; contra los musulmanes de la zona del Ebro que tenían cierta independencia, a los que venció primero militarmente y firmó una alianza con ellos después, cosa que aseguró a Ordoño cierta tranquilidad para poder continuar con una etapa de expansión de su territorio, lenta pero firme, como había sido en épocas de reyes anteriores en el oriente del reino. Según nos documenta la Crónica de Alfonso III: “Al principio de su reinado, la provincia de Vasconia se rebeló contra él. Cuando él hizo irrupción con su ejército, al momento salió contra él de la otra parte una hueste de sarracenos, pero con el favor de Dios puso en fuga a los musulmanes y sometió a su ley a los vascones”. También hubo campañas contra el reino de Córdoba y contra los piratas normandos que volvían a incidir en la zona norte. Esta etapa de la segunda mitad del siglo IX hasta la muerte de Alfonso III el Magno en el año 910 está marcada por una gran expansión territorial, por llegar a la culminación la monarquía del reino astur y por consolidarse aquella idea primigenia de unir raíces con la desaparecida monarquía visigoda que surgió en la Corte de Oviedo con Alfonso II el Casto, cuyo reinado se inició en el año 791 hasta su muerte en el año 842.

En tiempos de Ordoño I, un godo de nacimiento convertido al islam, Muza, se rebeló contra el rey musulmán de Córdoba apoderándose de muchas ciudades como fueron primero Zaragoza, luego Tudela y Huesca y al fin Toledo. A continuación se enfrentó a los francos y galos mediante matanzas y saqueos. Con todas esas victorias llegó a consolidar un enorme poder por lo que los suyos le llamaron “el tercer rey de España”, equiparado así al monarca asturiano y al emir andalusí. Pero Ordoño I obtuvo un gran triunfo en la batalla de Albelda sobre Muza, que gravemente herido pudo salvar su vida. Su hijo Lup, que gobernaba Toledo, acabó sometiéndose como súbdito al rey asturiano y mediante alianza hicieron frente común contra los cordobeses.

El reino de Asturias, hasta el momento de la llegada de Ordoño I, ocupaba una gran parte del territorio que se extendía desde Galicia hasta la naciente Castilla, llegando a la comarca leonesa del Bierzo en la época de Alfonso II que repobló Astorga. Y fue a partir de este rey cuando terminó de repoblarse la zona más desértica del sur con gentes del norte, además de las venidas de lugares sin control de autoridad política de las comunidades residuales del valle del Duero, así como de territorios bajo control musulmán de los territorios meridionales. Se reorganizaron y fortalecieron unas estructuras políticas, administrativas y eclesiásticas inexistentes hasta ese momento. De estas tierras, Alfonso I expulsó a sus ocupantes musulmanes y Ordoño I las repobló.

Controlados los vascones y los musulmanes del valle del Ebro, el peligro para el Reino de Asturias, como sucedió con Ramiro I, vendría de las incursiones devastadoras de los normandos, que fueron rechazados por segunda vez desviando sus correrías por la península, norte de África y el Mediterráneo. Más tarde, la piratería musulmana, tras los normandos, también fue vencida en el mar de Galicia, aunque hasta el siglo XII fue una gran amenaza para la población de las costas cantábrica y gallega.

Ordoño I murió en Oviedo, el 27 de mayo del 866, aquejado, según la crónica regia, de la enfermedad de la gota y fue sepultado en el Panteón Real de la Basílica de Santa María “junto con los anteriores reyes”.

Alfonso III, el Magno

Alfonso III el Magno nació posiblemente en Oviedo en el año 848 y falleció en Zamora en el año 910. Este monarca ya aparece con el título de rey de Asturias y rey de León y se mantuvo en el poder durante algo más de cuarenta años. Es considerado el último rey astur. Según el relato de la Crónica Albeldense, con 18 años sucede a su padre, pero muy pronto se ve desposeído del trono por Fruela Bermúdez con lazo familiar, conde de Galicia, de forma ilegítima, y refugiándose éste en Castilla. Pero poco después, con la ayuda del conde de Castilla, Rodrigo y otros nobles reunieron un ejército con el que derrotaron, capturaron y finalmente ejecutaron a Fruela, “tirano e infausto rey, por los leales de nuestro príncipe en Oviedo, el glorioso muchacho vuelve de Castilla y es dichoso reinando felizmente en el trono paterno”, según relato de la Crónica Albeldense. Y ya en el trono se vio obligado a reprimir una nueva rebelión de los vascones en un par de ocasiones.

Dos etapas bien diferenciadas pueden señalarse en el largo reinado (866-910) de Alfonso III. La primera, comprendería hasta finales del 883, año en el que se acaba la redacción de la Crónica Albeldense, texto esencial para el conocimiento de esa primera parte de la vida y hechos del monarca y sus antecesores; a ésta se añaden unos párrafos llamados Crónica Profética, porque alude al profeta Ezequiel sobre Gog que lo identifica con los godos, e Ismael, con los árabes; y según la cual, los godos, a causa de sus pecados, caerán bajo el dominio de los árabes pero recobrarán su libertad después de 170 años, aunque para hacer coincidir las fecha cambiaron la fecha de entrada de los árabes al 714, en vez de 711.Y también se logra una tregua entre El reino asturiano y el emirato cordobés que pone fin a un dilatado período de confrontaciones bélicas. Pero antes, Alfonso III lleva a cabo una gran actividad militar y política contra el emir cordobés Muhammed (852-886), su mayor adversario, además de en otras tierras hispánicas musulmanas, como con zonas de vascones y galaicos. La repoblación se desplaza del río Miño a Oporto en el año 868 y se repueblan los territorios que van desde el Miño hasta el Duero reordenando el territorio en clave político-administrativa y eclesiástica, renaciendo ciudades como Braga, Orense, Coimbra…

A la vez que se van sucediendo estas repoblaciones por la zona de Galicia, los musulmanes de Córdoba inician unas expediciones contra el rey Magno, que se aliará con los muladíes de distintas zonas descendientes de hispanos islamizados rebeldes al emirato cordobés. El emir decide atacar el reino asturiano y, para distraer la atención de Alfonso, divide sus tropas en dos ejércitos mandados por su hijo Al-Mundir, uno, y otro por su general ben Ganim. El primero formado por tropas cordobesas, se dirige contra León y Astorga, puntos clave de la resistencia cristiana, mientras que los contingentes fronterizos de Toledo, Guadalajara y Salamanca, llegaba a orillas del Órbigo. La respuesta de Alfonso III fue la de eludir el ataque de los cordobeses antes de que se unieran los dos ejércitos y marcha contra las tropas fronterizas sin dividir sus propios efectivos propiciando una gran derrota en el campo de Polvoraria o Polvorosa (dicho sea de paso, según algún autor, este sería el origen del dicho popular «poner pie en polvorosa»), en la confluencia de los ríos Órbigo y Esla. Al-Mundir, al contemplar tan gran derrota, opta por la retirada. Pero Alfonso, volviendo contra él, le vence en Valdemora. Estos sucesos acaecían en el año 878. Hubo momentos de tregua y otras campañas bélicas protagonizadas por Alfonso o por Muhammad, bajando uno por Lusitania hasta Sierra Morena o subiendo el otro o su hijo por la región del Ebro para derrotar a los muladíes de la zona de aliados de Alfonso III hasta llegar a tierras riojanas. Pero el príncipe, recordando las derrotas de Polvorosa y Valdemora, decide no presentar batalla directa al rey astur. Después de muchos años de intentos fracasados, los cordobeses inician negociaciones de paz con el rey asturiano que es firmada en el año 884.

Alfonso III ya había iniciado anteriormente una política de estrecha colaboración con el reino de Pamplona que se reafirma con el matrimonio de Alfonso con la princesa navarra Jimena, en 869. Con este paso se fortalece su posición en la zona del Ebro frente a los levantiscos vascones y a los volubles muladíes que se aliaban con los asturianos o cordobeses según soplaran los vientos.

La segunda etapa abarcará hasta la muerte del monarca en el 910. Ésta se caracterizará por una continuidad en el proceso de reorganización política-administrativa, eclesiástica, de desarrollo cultural y de total repoblación de los territorios y de los nuevos que se fueron incorporando al reino como consecuencia de la actividad militar de la primera época. Es en este momento cuando cristaliza plenamente el proyecto político neogoticista que había iniciado en Oviedo Alfonso II el Casto (791-842). Se activa el cultivo de los campos y se promueve una actividad comercial basada en el intercambio gracias a la seguridad de la paz, convirtiendo las zonas despobladas, las aldeas arrasadas y los campos quemados en un lugar próspero. Se crean o restauran sedes episcopales, además de levantarse monasterios y fortalezas, y se aprovechan viejas ciudades abandonadas para repoblarlas con gentes venidas del norte y con los mozárabes de la zona musulmana, poblando en el año 893 con mozárabes toledanos la ciudad de Zamora. Posteriormente se repueblan Simancas, Dueñas y Toro, y en Castilla se consolida la ciudad de Burgos, entre otras.

Según la Crónica Albeldense, Alfonso III fue un rey que “sobresale ilustre por su saber, por su expresión y ademán y porte lleno de placidez” y restaura “todos los templos del Señor”. Dicha crónica lo trata de genio militar, implacable contra los enemigos pero “protector de los ciudadanos”.

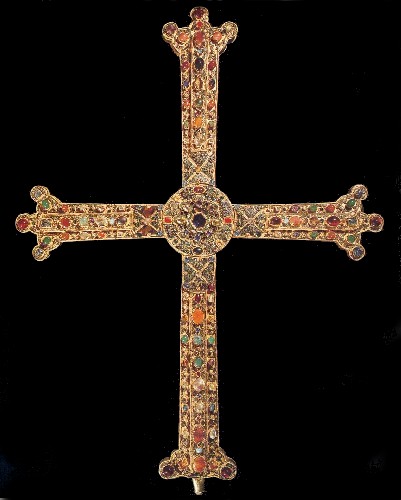

En cuanto al desarrollo cultural cabe destacar el legado de la preciosa Cruz de la Victoria, que el rey donaría a la catedral de Oviedo en el 908 junto con la caja relicario conocida con el nombre de “Arca de las Ágatas” en 910. Reunió en su Corte una espléndida biblioteca sobre todo en el campo de la historiografía centrada en su reino y en la figura de sus antepasados así como en la suya propia. Son piezas esenciales para conocer aquella época la Crónica Albeldense y la Crónica de Alfonso III a las que hay que añadir otro breve texto, la Crónica Profética. Con todos estos textos, el rey Magno quiso enaltecer su estirpe y buscar intencionadamente una línea que le enraizara con el reino Godo, que como vimos en su día, no tenía demasiada consistencia, pero le sirvió de aporte ideológico en los momentos de esplendor del reino para fomentar la idea de conseguir una unidad del territorio peninsular y sentirse continuador del reino Visigodo.

Muerte, sucesión

Según algunas fuentes, aunque no queda muy claro el hecho y los participantes, Alfonso III fue forzado a abdicar y, por no iniciar un enfrentamiento familiar ni una guerra civil, eligió la paz sobre el derramamiento de sangre y renunció al trono.

La rebelión del hijo mayor, García, apoyado por su suegro, Munio Núñez, conde de Castilla, y la pasividad de sus dos hermanos fueron las que propiciaron su abdicación Y tras ésta en 910, sus tres hijos se repartieron el reino: García I gobernó León (convirtiéndolo en reino), Álava y Castilla; Ordoño II se puso al frente de Galicia y el condado de Portucale, y Fruela II lo hizo en Asturias.

El cronista Sampiro, que continuó la Crónica alfonsina, cuenta que, tras ser depuesto, el rey peregrinó a Compostela y al volver obtuvo de su hijo García I permiso para dirigir una nueva incursión contra los musulmanes de la cual volvió victorioso, pero sólo para morir repentinamente en Zamora. Las coincidencias de la vida hicieron que su hijo García I falleciera también al cabo de cuatro años igual que su padre, de manera repentina en Zamora tras vencer a los árabes en otra incursión.

A la muerte de García, Ordoño II hereda el trono leonés. Y a la muerte de Ordoño, Fruela II se convierte rey de Asturias, Galicia y León reunificando de nuevo el reino, pero bajo el nombre de Reino de León con el que continuará a partir de ese momento.

Esta ha sido la historia de un reino cuyos orígenes fueron legendarios. Su trayectoria, irregular, pero que fue ampliando sus fronteras de forma paulatina. Con intrigas palaciegas y reyes de miras más amplias militares, culturales y poblacionales. Algunos tuvieron que hacer frente a los galaicos y vascones para ampliar y consolidar fronteras, al reino musulmán de Córdoba, a los muladíes rebeldes y a las incursiones normandas; pero supieron consolidar un reino y dejar un legado muy importante en la historia de la Península Ibérica y que continuó asimilado en el reino de León.

Magnífico artículo Juan Antonio

Es una gran lección de historia .

Gracias por este gran trabajo que nos documenta ampliamente sobre el reino de Asturias

Un abrazo

Muchas gracias, Pilar. La Historia de España me ha parecido siempre muy interesante y rica. Con esta tercera entrega termino el recorrido por el Reino Astur.

Un abrazo

Te he leído con retraso, pero con mucho gusto. Nos ayudas a conocer mejor el pasado y a valorarlo. Un saludo cordial.

Gracias, Ramón. Tus palabras siempre son de agradecer.

Un cordial saludo

[…] a la batalla de Polvoraria o Polvorosa donde, en el año 878, se encontraron las tropas de Alfonso III de Asturias llamado “el Magno” contra un contingente musulmán enviado por el emir Muḥammad […]

[…] ya vimos en la parte final del trabajo sobre el reino Astur, los tres hijos del rey Alfonso III se repartieron el reino de la siguiente forma: García I […]