Si te has quedado con ganas de viajar a Japón este verano, siento decirte que este libro no es ningún billete de ida al país nipón, aunque sí abrirá caminos para que transitemos por espacios universales en ruinas. Si deseas adentrarte en esta experiencia, te invito a acompañarme.

A la vez que la lectura de Kokoro me evidencia un distanciamiento con su arquitectura íntima, encuentro una serie de valores en ella que envidio y que estimulan el concepto de lo que yo considero humanidad. Ahora bien, ¿qué entendemos por humanidad? Sin querer caer en el anacronismo, hoy son malos tiempos para la lírica como cantaba Golpes Bajos. Aquello que se desprende de estas páginas manifiesta una realidad ajena a los tiempos que vivimos. Este libro fractura la idea cómoda de que la humanidad está progresando. Si bien es cierto que el latido que dictamina la trama hasta su desenlace es la culpa, asumo que existe otro aspecto aún más relevante, al menos, durante mi lectura. Posiblemente más difuminado y, por tanto, algo menos evidente. Se trata de la ambigüedad. No descarto que pueda generarnos ciertos desafíos de comprensión, pero también alimenta nuestro espíritu a través del dilema y el conflicto, lo que no nos va a permitir posicionarnos de una forma clara y tajante. Así que voy con él.

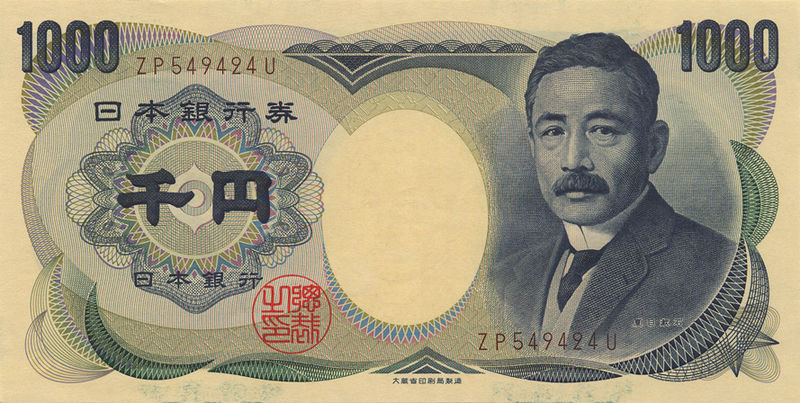

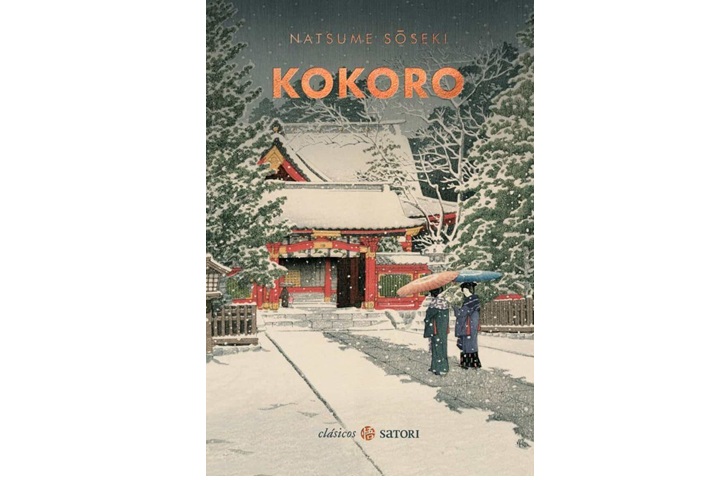

Como he mencionado, el libro en cuestión es Kokoro de Natsume Sōseki. Libro que adelanta la modernidad en la novela japonesa. En estas impresiones mías cabe de todo porque si la ambigüedad impregna de combustible al texto, yo puedo afirmar y contradecirme al mismo tiempo. Al fin y al cabo, muchos de los políticos con los que nos toca convivir también juegan en estas lides, pero sin la elegancia que en este libro se libera. Bueno, vamos a intentar justificarlo. La historia gira en torno a la vida de un joven, llamémosle narrador, y su sensei, llamémosle… Sensei —no nos andamos con originalidades—. Orbitando sobre ellos, otros personajes satélites de algo menos de peso, pero ni mucho menos insustanciales. Tanto estos como los protagonistas carecen de nombre propio. Sōseki opta por alienarlos y convertirlos en voces sin rostro portadoras de experiencias humanas universales. Leo que durante la cultura Meiji llamar a alguien por su nombre de pila podía ser una señal de atrevimiento o de abuso de confianza. Desde una visión más literaria, considero que su ausencia acentúa su carácter simbólico permitiendo centrarse más en los conflictos éticos y psicológicos. Añádele también, soledad, incomunicación y contención.

Los personajes de esta novela mantienen una distancia entre ellos, aislados por y en sus silencios; sin embargo, sus destinos se tensan configurando un mapa trazado por un hilo invisible que sólo el lector conoce. Como si de un tablero policial se tratase, cuyo objetivo es organizar el rompecabezas formado por datos, patrones y pistas, de cada personaje de la trama, emerge un vínculo hacia el otro. Cada alma está fijada por un alfiler. Sus miradas convergen en un punto. El joven e inmaduro narrador lanza su red de preguntas sobre sensei quien, a su vez, proyecta interrogantes sobre K, su amigo de la infancia. Este nuevo personaje, K —aunque nacido en un contexto totalmente ajeno al K de El proceso de Kafka— comparte claves comunes con él: el nombre como reducción universal, el peso de la culpa, la fatalidad y la soledad. Avanzamos. El narrador, por su parte, sabe de sus obligaciones como hijo, pero se distancia cada vez más de la figura de sus progenitores y, por último, sensei, que unirá lazos con ojyosan (que no es un nombre propio, sino que se puede identificar con el término “señorita”).

Todo este enjambre de tiralíneas que dibujan esta figura geométrica se transforma por arte de magia y por arte de la ambigüedad —ya os he dicho que puedo hacer lo que quiera cual trilero— en un damero ahora horizontal en el que todos —y aquí estriba, a mi juicio, el valor de este libro— se oponen a sus contrarios. El juego de opuestos. Las fichas blancas frente a las negras que se traduce en la dualidad Occidente frente a Oriente. Modernidad y antigüedad. Juventud y vejez. Moralidad e inmoralidad. Hombre y mujer. Amor y celos. Metrópolis y naturaleza. Todo este movimiento de confrontaciones genera en sí cierta esquizofrenia en uno mismo, en nosotros como lectores, al no saber bien qué posición adoptar. Muy difícil asumir y discernir lo correcto de lo incorrecto, ya que en ambos posicionamientos nos podemos sentir cómodos. ¡Abstenerse maniqueístas de primera generación! Y en parte, hay un elemento que solidifica esta incertidumbre que es el silencio. Aquí abro Spotify y busco un redoble de tambores para dar paso a uno de los factores más importantes ya mencionados. De nuevo, la ambigüedad. Damos paso al mutismo desde la orquesta. El diálogo se genera a través del movimiento, de la acción de caminar, del flâneur. Los personajes de la novela conversarán en un aparente diálogo sencillo y ligero. Son más bien interrogantes que se lanzan, pero que no obtienen respuesta. El silencio acompaña, en este juego de sinergias, las conversaciones erigiéndose en un personaje más de la trama que impondrá sus designios. Es una lectura para nuestra primera hora del día o, mejor aún, de su conticinio. Requiere de ti y de apartarte de tu móvil. Se alía con la soledad y la quietud muy al estilo de los místicos españoles del Renacimiento. ¿Veis? Qué más alejado puede estar san Juan de la Cruz de la cultura japonesa y, sin embargo, touché. En ambos casos, la mirada hacia el interior construye permitiendo bien un espacio hacia lo divino bien, en el caso de Kokoro, la hondura humana. Pero advierto, no es una lectura densa ni compleja, sino todo lo contrario. La profundidad se la otorgarás tú conversando contigo mismo. Es una lectura que no necesita de miradas: sucede sólo en ti.

La tercera y última parte del libro, la más extensa y decisiva, es una carta de sensei al joven narrador que funciona como legado. En ella pende toda la fuerza de la novela y, sin embargo, gravita. Es una carta de silencios y, a su vez, de revelación de secretos porque en ella se encuentran todas las verdades de su vida. ¿No tenéis la impresión de que se ha perdido la intimidad propia del género epistolar? Que el correo electrónico ha burocratizado los sentimientos. Que la soledad que ofrece el vacío temporal entre el envío de una carta y su recepción mina la capacidad creativa tanto del emisor como la del receptor. ¿Me estaré haciendo mayor?

Bueno, sigamos. Parece que estamos reconociendo ya ese patrón conformado por el hilo rojo antes mencionado que va del extremo de cada uno de los personajes a su contrario. A través de esa carta, sensei se purifica y ofrece el testigo de una nueva época, de un nuevo paradigma de mundo que él desconoce y no acepta, su hic et nunc, al joven narrador. Del mismo modo, al confiarle sensei sus secretos, lo está erigiendo en heredero emocional. Lo está engendrando, sin decirlo abiertamente, y lo toma como hijo suyo. Desvelarle su pasado es importante pero, además, le ofrece un hueco en su propia soledad. Es una forma muy japonesa de decirle: “Yo soy tu padre” sin necesidad de sable láser ni máscara a lo Darth Vader. Se produce, por tanto, el avance a uno de los asuntos que más páginas y libros ocupará tanto en la literatura occidental como oriental. ¿Saber el orden cronológico de La guerra de las galaxias? No. Kokoro anticipa, recordemos que se escribió en 1914, alguna de las preguntas esenciales del existencialismo como corriente filosófica. Al igual que le sucederá a Camus, la moral no la dicta un dios ni un sistema, sino una conciencia autoflageladora. No diré que es una obra existencialista sensu stricto, pero abrirá ese abismo.

Y acabo, tal vez, por donde tendría que haber empezado. Me estoy refiriendo al concepto de “kokoro”. Qué significa kokoro. Es uno de esos términos que no tiene traducción en el resto de las lenguas. Volvemos a recurrir a la doblez de su significado. A ese movimiento de equívocos que impide posicionar al lector. Que dependiendo del ángulo de nuestra mirada puede suponer una identidad u otra. Kokoro significa corazón, pero también espíritu. Kokoro es el lugar donde recae la sensibilidad del autor, pero también el catalizador para desengrasar la mirada del receptor. Kokoro simboliza la mirada contrita de Sensei y, a su vez, nuestro perdón. Kokoro, la novela, atrapa todo esto, pero también deja en suspensión sus verdades. Posiblemente no seamos capaces de interpretarlo correctamente. Ya os dije que esta reseña no serían unas vacaciones pagadas al extremo oriente aunque, como se permite la contradicción y cantaba Gurruchaga, viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute…

Comentar