Vi los cojines de ganchillo hechos por mi madre en un montón de basura, en su casa, vaciada para remozarla, y me quedé de piedra. Alguien había pensado que eran prescindibles, que ya no tenían ninguna función. Para mí, en cambio, eran el recuerdo de tantas horas elaborando punto a punto su trazado. Como una red infinita donde se mezclaban imágenes del pasado, dulzura de tiempos remotos y la obcecación por una pasión que la acompañó hasta el final de sus días. Como homenaje, los recuperé, los lavé y ahora presiden mi sofá. También, en su reconocimiento, he empezado a tejer. Lo reconozco, he encontrado una nueva pasión en mi vida donde la mente se pone en blanco y de manera autómata van creciendo los tejidos que acabarán llenando un vacío que no siempre es fácil de explicar.

Ahora le llaman crochet, pero toda la vida lo hemos llamado ganchillo. Tal vez ese cambio de palabra sea también un síntoma: modernizar lo que ya no suena actual, darle un barniz de sofisticación a lo que siempre fue. Al igual que otras palabras relacionadas con la costura y con la moda, como corsé, broché o collage, se ha ido extendiendo en los últimos años un término que parecía relacionado con mujeres de una cierta edad que combatían la soledad con su trabajo. Nombrar con un galicismo lo que nuestras madres hacían con una paciencia infinita, sin tutoriales ni redes sociales, solo con hilo, aguja y tiempo.

El episodio me hizo pensar en el desapego, esa palabra tan de moda, tan citada en libros de autoayuda, en charlas espirituales o en redes, pero real en la vida cotidiana. Vivimos tiempos en los que se predica la virtud de soltar, de no aferrarse, de fluir. Se repite como un mantra: «no te apegues», «deja ir». Y suena bien, incluso sabio. Pero nadie habla del dolor que eso conlleva, del temblor íntimo que provoca desprenderse de algo que nos pertenece no por posesión, sino por memoria. Porque el desapego, cuando se convierte en una norma, roza la amputación. No todo lo que guardamos nos ata; a veces nos sostiene.

A menudo me pregunto en qué momento empezamos a medir el valor de las cosas por su utilidad inmediata. Un cojín de ganchillo, una taza con una grieta, una foto amarillenta, una carta doblada… En el mundo actual, todo eso es basura sentimental. Pero yo diría que es el tejido mismo de nuestra identidad. Donde otros ven trastos viejos, yo veo el alma de quienes nos precedieron. Objetos que han absorbido gestos, conversaciones, risas y silencios. Pequeños testigos que narran lo que fuimos, y que dan continuidad a lo que somos. Lo más doloroso no es el desapego en sí, sino la incomprensión que lo acompaña. Cuando algo te conmueve y los demás no entienden por qué, sientes una especie de soledad emocional. Tus lágrimas parecen desproporcionadas. «¿Por eso lloras?», te preguntan, y uno no sabe cómo explicar que no es el objeto lo que duele, sino lo que representa. El tiempo detenido en él, el amor que se quedó prendido entre sus fibras.

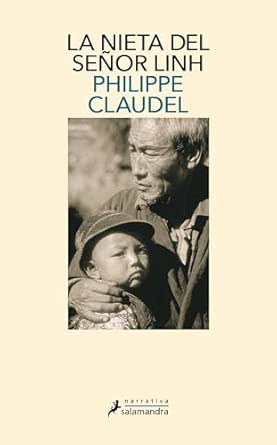

La literatura ha sabido hablar de esto mejor que nadie. En La casa de los espíritus (1982), de Isabel Allende, los objetos domésticos —una silla, una muñeca, una carta— son los guardianes de la memoria familiar. Cuando se pierden, se pierde también una parte del linaje, de la voz ancestral que nos une. En La nieta del señor Linh (2005), de Philippe Claudel, la única pertenencia del protagonista, una muñeca de trapo, llamada Sang Diu, condensa todo el amor y la tierra que ha dejado atrás. En ambos casos, los objetos son la resistencia a un mundo que olvida. Y el desapego, lejos de liberar, desgarra. Con obras como estas aprendemos que quizá este sea el origen de la equivocación: hemos confundido libertad con desmemoria. Hemos abrazado un desapego que, en lugar de aligerarnos, nos vacía.

Vivimos en una sociedad materialista que, paradójicamente, desprecia lo material cuando no puede consumirlo. Compramos, acumulamos, tiramos y volvemos a comprar. Nos rodeamos de objetos nuevos, pero eliminamos los antiguos porque no pegan, porque no son instagrameables, porque no se ajustan a la estética del momento. Lo viejo nos incomoda porque nos recuerda que el tiempo pasa, que hubo un antes. Nos obliga a mirar hacia atrás, a reconocernos en una historia que no podemos editar. Y, sin embargo, ¿qué somos sin esa historia? ¿Qué queda de nosotros cuando renunciamos a los símbolos que nos conectan con quienes nos precedieron? Cada objeto heredado encierra una lección, una forma de mirar el mundo. Nuestros ancestros no nos dejaron solo genes, también gestos, texturas, palabras, maneras de cuidar. Desapegarse de eso es una forma de desnaturalizarnos, de convertirnos en seres ligeros, sí, pero vacíos.

No, no quiero vaciarme. No quiero vivir en un espacio impecable donde nada tenga historia. Prefiero un sofá con cojines desparejados, una estantería con polvo y recuerdos, una casa donde cada cosa tenga una voz. No quiero practicar un desapego que me despoje de mi raíz. Cada hilo de esos cojines tejidos por mi madre es una forma de resistencia. Son un recordatorio de que el tiempo puede transformarse en belleza, de que la paciencia y la ternura también son oficios. Mientras los conserve, de alguna manera, ella seguirá conmigo. Quizá el verdadero desapego no consista en tirar, sino en aprender a mirar. En saber distinguir qué cosas nos encarcelan y cuáles nos acompañan. En soltar lo que sobra, pero cuidar lo que nos da sentido. Yo, por mi parte, seguiré tejiendo. Con mis manos torpes, con hilo nuevo, pero con la misma intención: enlazar recuerdos, dar forma al afecto, mantener viva la hebra que une generaciones.

Hermosísimo artículo con el que comulgo plenamente.