Hay como una epidemia silenciosa que últimamente va horadando nuestras vidas en mayor o menor medida y a la que posiblemente prestamos poca atención. Una enfermedad oculta que va provocando daños en nuestro cerebro, en nuestro humor, en nuestra capacidad de ser felices y sin que apenas seamos conscientes de ello. No es general, claro, depende del dónde vivamos, también de la capacidad de absorción de sus síntomas en cada uno de nosotros, pero es una pesadilla que cada vez ocupa más sitio en nuestras vidas y que lleva camino de convertirse en muchas ocasiones en una auténtica pesadilla 3.0.

Es el ruido y sus nuevas variantes. Una especie de hidra que se ha ido colando por la superficie y los intersticios de las ciudades que habitamos para implosionarlas desde dentro, y todo ello sin que nada, ni nadie con responsabilidad, parezca darse por aludido. Sin que nadie parezca querer darse cuenta, ni, mucho menos, dar a entender por sus actos que están dispuestos a adoptar medidas para mitigarlo, para acotar su crecimiento exponencial y, en muchos casos, salvaje. Se trata, mayormente, de un ruido sin reglas que acaba devorándonos, que acaba invadiendo los espacios necesarios del silencio y el descanso que creímos nos pertenecían.

Las ciudades, especialmente las ciudades turísticas, se han convertido en cajas de resonancia de intereses encontrados y en muchas ocasiones incompatibles con la vida de sus viejos habitantes. Bien que lo sabemos y padecemos. Las actividades que en ellas se desarrollan tienen cada vez más que ver con el ruido ambiente, con el movimiento sinfín de maletas con ruedas, con la música infinita. Todo eso que tan acertadamente analiza Jorge Dioni López en su libro El malestar de las ciudades y cuyo fenómeno crece y crece sin cortapisas. La ciudad y el espacio público —pero, ¡ojo!, cada vez más también el espacio privado— reconvertido, en palabras del propio Dioni, cada vez es menos un lugar donde se vive y se disfruta para pasar a ser solo piezas intercambiables de un monopoly que cotiza en bolsa.

Conforme los clásicos ruidos con los que tantos años convivimos, el tráfico, la industria ligera, etc., han ido siendo expulsados a los extrarradios de nuestras ciudades, encapsulados en polígonos industriales, o simplemente ralentizados, otros fenómenos nuevos han corrido a rellenar sus huecos. Pero con el agravante de que, frente a los viejos horarios de apertura y cierre, ligados a la actividad productiva y laboral, los de ahora son cada vez más actividades 24 horas, comercios 24 horas, fiestas 24 horas, maletas 24 horas, ciudades sin descanso donde la noche y el día se confunden. Lo peor del modelo Benidorm llevado a cualquier rincón con pretensiones.

Si hablamos de este país, la ciudad de Madrid fue, quizás y una vez más, el faro que todo lo ilumina. Allí, metafóricamente, empezó casi todo. Mayormente con las políticas neoliberales y desreguladoras de una tal Esperanza Aguirre. Y desde allí, el fenómeno ha ido colonizando a gran parte del resto del territorio, sujeto a un valor de cambio desbocado y sin reglas, donde impera la ley de la selva y con uno —o varios— interrogantes flotando en el ambiente: ¿No estaremos asistiendo a una nueva burbuja como la financiero/inmobiliaria de hace veintitantos años y cuyos efectos devastadores aún pagamos factura? ¿Qué haremos cuando implosione el modelo, porque implosionará? ¿Cuál será la pista de aterrizaje? ¿No estaremos repitiendo el modelo depredador de entonces y escondiendo la cabeza dentro de la caja registradora?

Conozco gente, gente normal, que trabaja en horarios más o menos normalizados, que vive justo arriba, al lado o enfrente de locales de fiesta, de pisos turísticos entremezclados con viviendas residenciales a los que nadie pone coto, de pubs en calles secundarias de la ciudad… que relatan con horror y desespero cómo los ecos reverberados de las fiestas de esos locales, el trasiego continúo, llegan hasta sus casas, cómo se meten en sus dormitorios las conversaciones, un paisaje que les acompaña cuatro o cinco días a la semana sin que se atisbe una respuesta.

Y no hablamos aquí, no, de horarios de hasta las doce o una de la madrugada, hablamos de horas como las tres, las cuatro o las cinco de la madrugada. Gente que llama a la Policía una vez y otra y al otro lado del teléfono se oye una voz cansada de escuchar siempre la misma queja. Conozco —todos, seguramente, conocemos— gente que han tenido que vender sus casas, la casa de sus padres y abuelos, porque el ir y venir del personal y de la fiesta, del ruido, de los cruceristas, ha convertido su vida diaria en algo insufrible, insoportable. Otros —dirán— ni siquiera tienen la alternativa de poder irse.

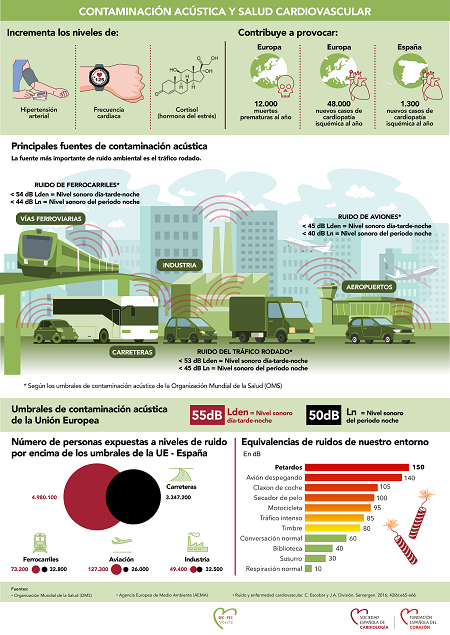

Los profesionales de la salud y los institutos científicos alertan cada vez más sobre que el ruido en sus diferentes formas de expresión (tráfico, tardeos que empieza por la mañana y acaban a la mañana siguiente, fiestas de todo tipo y condición, el ocio nocturno infinito, etc. ) suponen un serio peligro para la salud de los ciudadanos que habitan, habitamos, en esas ciudades. Cada vez hay más evidencia científica de que el binomio ruido y enfermedades mentales camina de la mano. Que todo ello junto es un cóctel de difícil digestión y una bomba de efectos retardados que nos explotará un día en la cara.

La Sociedad Española de Cardiología hablaba el año pasado en un estudio de que “unos cinco millones de ciudadanos de nuestro país están expuestos a riesgos cardiovasculares como consecuencia del ruido con el que conviven”. ¿A quién le importa eso? Los estudios sobre las consecuencias del ruido en las enfermedades mentales apuntan en la misma dirección. ¿Alguna reacción consistente ante estas advertencias? Cuando surgen denuncias, protestas como han surgido en Canarias o Baleares…, para pedir poner coto y la regularización del modelo turístico, son vistas como una performance más, como algo exótico, sin casi capacidad de influir en la acción pública.

Por eso llama tanto la atención, causa tamaña extrañeza e incomprensión que, una vez más, los responsables públicos en ayuntamientos varios, gobiernos autónomos diversos y también en el gobierno central, administraciones de uno y otro signo, ni estén ni parezcan siquiera estar preocupados por esta epidemia silenciosa del ruido ambiente. Su silencio, su sordera ante esta realidad, el hacer como que no oyen, que no saben, que no ven, es quizás más doloroso aún. Da la impresión de que, una vez más, lo importante, lo único realmente relevante aquí, es seguir haciendo caja sin importar el precio a pagar.

Una muestra de esto mismo, de este sin sentido, es la respuesta del gobierno municipal de Alicante ante la reciente sentencia y varapalo judicial que condena al Consistorio por no regular el ruido en el centro de la ciudad. Da la sensación de que en este caso, y en tantos otros parecidos, los alcaldes y concejales que tienen las competencias actuasen más como si fuesen miembros de un consejo de administración donde los accionistas son los dueños de los negocios que ocupan la ciudad del ocio y el parque temático, antes que representantes de los ciudadanos que los han elegido.

Ese silencio cómplice, ese desprecio, esa falta de empatía con los ciudadanos que se atreven a denunciar esta deriva, es casi tan dañino como el propio ruido ambiente. Otra epidemia silenciosa más.

Comentar