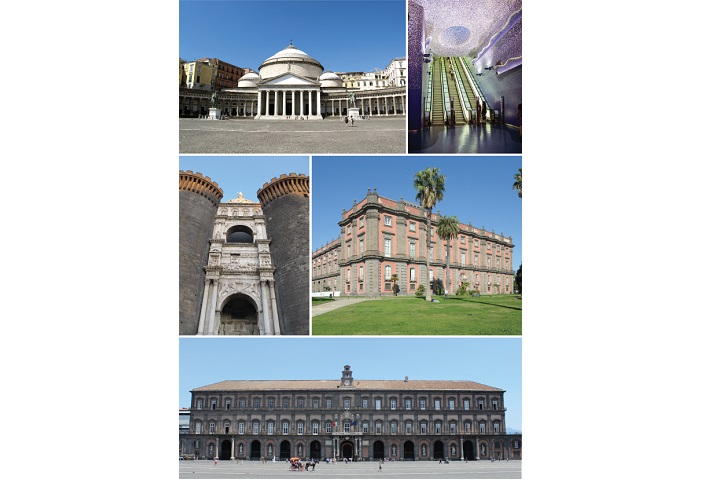

En 1995 el centro histórico de Nápoles fue elegido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Se reconocía así su consideración, desde la Edad Media, como un centro crucial para el arte y la arquitectura, expresado en sus antiguas fortalezas, en sus complejos como el Palacio Real de 1600, en las iglesias y en los palacios encargados por las familias aristocráticas. Un reconocimiento que, quien la visita, no tiene ninguna duda del acierto, en tanto que desorienta sobre todo por su estado de conservación, bastante aceptable en el caso de las propiedades públicas, como el mismo Palacio Real, el Palacio de Capodimonte, el de Caserta o el Gravina. Distinta situación tienen los antiguos palacios aristocráticos y sus iglesias. Es difícil proporcionar un número exacto debido a la extensión que ocupan y a su fragmentación actual en viviendas y locales comerciales que crean una riqueza arquitectónica y cultural muy diversa, localizada principalmente en épocas como el Renacimiento, el Barroco y el período neoclásico.

Su contemplación no deja a nadie indiferente. Se trata de una ciudad que la amas y la vives con intensidad o la detestas por su desorden y falta de atención a su imagen. En mi primer viaje, allá por los años 90, tuve como lectura para intentar entenderla la publicación Un bellíssim cadàver barroc (1987) del escritor Josep Piera, quien narraba su experiencia como profesor de catalán en aquella ciudad en los años 1985-1986. Desde aquel momento, he continuado visitando la ciudad e intentando localizar relatos que intentaran reflejar sus vivencias. No he encontrado ninguna definición tan acertada como la del escritor de la Safor: una ciudad que vive con esplendor su pasado barroco pero que al mismo tiempo no consigue recuperar su papel en la historia.

Es difícil explicar porqué un municipio como el de la capital de la región italiana de Campania nos atrae a tantos visitantes. En mi caso, me parece que va vinculado a la fascinación por lo inusual de su estado. Me fascina la decadencia de sus calles empedradas y el estado de sus edificios. Nápoles se convierte en un estímulo emocional que provoca sensaciones poderosas como la nostalgia, la melancolía o incluso cierta belleza en la imperfección. Ahora mismo tengo la suerte de contemplarla, de respirar sus aromas bajo la lluvia, de escuchar el trepidante sonido de sus coches y motocicletas en un desorden de tráfico al cual te acostumbras. En cierta medida, su decadencia, su enlace continuo con la historia pasada y su antigua condición de capital mediterránea, me sirve como un recordatorio de la temporalidad y la fragilidad de las cosas. La vida es efímera y, aunque luchemos contra esta realidad, el paso del tiempo se impone y nos recuerda su fortaleza.

Las imágenes que nos ofrece en cada momento que cruzas sus espacios son singulares y difíciles de obtener en otras ciudades del viejo continente. Se atribuye al escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe la frase «Vedi Napoli e poi muori». Es obvio que la ciudad que contempló el escritor en el siglo XVIII tenía un estado de conservación bien distinto al actual. Su expresión se ha convertido en un orgullo para sus habitantes que, en el caso de los visitantes actuales, pueden adaptar a la fascinación que se puede sentir por ella. Nápoles sigue siendo para algunos una de las ciudades más bellas del mundo. Su decadencia sigue siendo un firme aliado en la conexión con el pasado. La presencia de su arquitectura, adaptada a las necesidades de la actualidad, es lo que le ofrece esta singularidad. Como cualquier ser humano, ha envejecido y ha intentado luchar contra el paso inexorable del tiempo. La ciudad es consciente de ello, aunque tal vez las autoridades no siempre han estado a la altura de las circunstancias, por lo cual se abre sin tapujos ante quien fotografía sus pequeñas calles repletas de gente y de objetos de su cotidianeidad, como las famosas coladas entre ventanas o sus motocicletas con varios acompañantes y objetos voluminosos que transportan.

En la sociedad contemporánea, tal vez Nápoles nos ofrece la atracción hacia lo efímero, hacia la fugacidad de las relaciones humanas y la pérdida de estructuras sólidas, como explicaba el sociólogo polaco Zygmunt Bauman en su estudio «Modernidad líquida» (2000), entre otros. Todo puede cambiar de un momento a otro, lo considerado estable e inmutable puede alterarse y hacernos entender la fragilidad del mundo en el que vivimos. Incluso cuando tenemos una situación personal estable, controlada desde hace años, puede verse modificada por condicionantes externos sorprendentes o atisbos internos que se mantenían ocultos. Todo es perecedero y modificable, como parece apuntarnos cada imagen de Nápoles, el bellísimo cadáver que parece no resurgir de sus cenizas. Esta es la atracción de la decadencia: el paralelo inefable con la condición real del ser humano. Sí, nuevamente he visitado esta ciudad y sigo pensando en una próxima estancia, la que me siga permitiendo entender la continua evolución de mi existencia.

Comentar