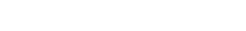

Una mirada educativa frente a la ley del más fuerte.

La película Enemigos, dirigida por el cineasta alicantino David Valero, ofrece mucho más que una historia de ficción. Es, en realidad, un espejo de lo que sucede en la adolescencia cuando los apoyos familiares fallan, los adultos se muestran ausentes y las oportunidades de reconocimiento positivo se desvanecen. Rodada en la ciudad de Alicante, la cinta pone de relieve cómo la violencia entre iguales puede convertirse en la norma del día a día, especialmente en aquellos contextos en los que la agresión se transforma en una forma de ganar prestigio social. Lo que la película muestra no es la aparición espontánea de personas “malas” por naturaleza, sino la manera en que ciertos entornos sociales fomentan, legitiman y refuerzan comportamientos violentos, pues se suele confundir el miedo con el respeto hacia las personas. Esta perspectiva nos obliga a replantearnos cómo podemos construir comunidades educativas capaces de desplazar el valor simbólico de la dureza en el comportamiento hacia el reconocimiento de la cooperación, el respeto y la reparación del daño.

Desde siempre, la educación ha sido entendida como un hecho social y moral. Filósofos y pedagogos clásicos ya habían advertido que la escuela no puede reducirse a transmitir contenidos y conocimiento, sino que es una pequeña sociedad en la que se aprende a convivir. Durkheim decía que la escuela es una “sociedad en miniatura” en la que el alumnado interioriza la disciplina, como norma de comportamiento; la cohesión, para formar y pertenecer al grupo; y se proporciona sentido de justicia, para una convivencia pacífica. John Dewey añadía que el aula debía ser un laboratorio de democracia, un lugar en el que participar en prácticas cooperativas reales. Por otra parte, Paulo Freire defendía que toda educación auténtica debe situar la dignidad y la conciencia crítica en el centro de la experiencia. Estos principios resuenan en Enemigos: la película nos recuerda que limitar la convivencia a castigos y sermones resulta insuficiente. Solo una comunidad escolar que se piense a sí misma como una comunidad moral, con normas justas, con un programa diseñado para la participación activa y un propósito compartido, puede contrarrestar el atractivo simbólico de la violencia.

La familia ocupa un lugar central en esta ecuación. El psicólogo John Bowlby mostró que el apego seguro ordena la vida emocional y da confianza para explorar el mundo. Donald Winnicott explicó que el “ambiente facilitador” y la función de sostén permiten jugar, simbolizar y manejar la agresividad. Erik Erikson describió la adolescencia como la etapa crítica en la construcción de la identidad y el sentido de pertenencia. Cuando los adultos de referencia están agotados o ausentes, las normas se aplican de manera intermitente o la comunicación se vuelve hostil, la probabilidad de que surja la violencia aumenta. Enemigos refleja muy bien estas grietas en un entorno lleno de conflictos personales y sociales: vemos padres y madres sin fuerzas, reglas que se imponen y se olvidan, climas emocionales tensos. La escuela no debe entrar a juzgar a las familias, sino ofrecerles apoyos breves, respetuosos y eficaces para que recuperen su función protectora.

El grupo de iguales se convierte, en la adolescencia, en una institución paralela que otorga identidad y estatus social dentro del grupo. En esta etapa, pertenecer al grupo importa más que nada, y es en ese escenario donde la agresión puede funcionar como un medio para ganar reputación. La risa cómplice de los compañeros, el silencio de quienes observan y el miedo de las víctimas sostienen el poder de los violentos. La película lo refleja con claridad: más que un acto individual, la violencia es un ritual de grupo que distribuye posiciones en una jerarquía basada en el miedo. En cierto modo, recuerda a la estructura social disfuncional mostrada en el Señor de las moscas de William Golding, donde el autogobierno de unos muchachos abandonados a su suerte, tras un accidente aéreo, en una isla desierta, deriva en barbarie, violencia y caos. Por ello, la pregunta educativa no es tanto “quién es el malo”, sino “qué prácticas de grupo hacen que el daño dé prestigio” y cómo se puede revertir ese proceso. El reto está en lograr que la reputación se asocie con defender a los demás, cooperar y cuidar, en lugar de humillar o dominar.

El daño causado por la violencia no se limita al plano moral o social. También tiene consecuencias invisibles en el funcionamiento psíquico de las personas. La exposición constante a situaciones de estrés estrecha lo que algunos especialistas llaman la “ventana de tolerancia”: aparecen síntomas de hipervigilancia, dificultades para controlar los impulsos y una tendencia a interpretar como hostiles situaciones que no lo son. El trauma, como han explicado distintos investigadores, altera la capacidad de concentración, debilita la memoria de trabajo y reduce el autocontrol. Por eso, hablar de una escuela sensible al trauma no es un eslogan vacío. Significa organizar rutinas claras, reducir la incertidumbre, enseñar técnicas de autorregulación como la respiración o las pausas tácticas, y crear espacios seguros donde el alumnado pueda calmarse y sentirse protegido. La película, sin recurrir al discurso pedagógico, sugiere que sin un suelo de calma fisiológica es imposible que los mensajes morales calen.

Entender la trama completa implica ampliar la mirada hacia el ecosistema en el que crecen los jóvenes. Bronfenbrenner explicó que el desarrollo depende de la interacción entre distintos sistemas: la familia, el aula, el grupo de iguales, pero también las políticas, el empleo, los servicios y la cultura que rodea a todo ello. En barrios con altas vulnerabilidades, como el que enmarca este filme, las redes de apoyo pueden ser frágiles o estar cerradas sobre sí mismas, y en ocasiones legitiman estrategias basadas en la dureza. Enemigos no cae en el miserabilismo, pero asume que el territorio educa: lo que no se resuelve en el barrio llega a la escuela, y lo que la escuela no consigue transformar vuelve a la calle. La respuesta, por tanto, no puede ser solo escolar. Necesita del compromiso comunitario, de alianzas con asociaciones culturales, deportivas y juveniles que multipliquen las oportunidades de pertenencia positiva al grupo.

Otro aspecto que aparece en la película es el de las masculinidades hegemónicas. En muchos contextos, los chicos sienten que para ser reconocidos deben mostrar dureza, evitar la vulnerabilidad y ejercer control. En la práctica, eso se traduce en representar el papel de “duro” en escenarios como el pasillo de la escuela o la esquina de una calle. La audiencia —compañeros y compañeras que observan— legitima esas conductas. Desactivar esta dramaturgia implica trabajar explícitamente con los jóvenes para ofrecerles repertorios identitarios más amplios, legitimar la expresión emocional y asociar el prestigio social dentro del grupo con la cooperación. La música, el deporte educativo y la cultura urbana no son meros adornos, sino herramientas simbólicas que pueden proporcionar un adecuado estatus desde la creatividad y la contribución.

La intervención frente a la violencia escolar debe ser precisa. El castigo tiene un papel, porque protege derechos y marca límites, pero sus efectos aislados son muy limitados. La mediación tradicional es útil para conflictos simétricos, pero el acoso no lo es. En estos casos, lo que resulta necesario son marcos de justicia restaurativa: prácticas que condenen la acción violenta, pero permitan la reintegración de la persona. La clave está en desplazar el foco hacia quienes han sufrido el daño, en darles la posibilidad de ser reparados y reconocidos. La película plantea, aunque de manera narrativa acelerada, un escenario en el que la reparación es posible gracias a figuras de referencia que transmiten valores humanos positivos y permiten imaginar otro desenlace más idílico, aunque siempre deseable.

La prevención es, en última instancia, la mejor herramienta. Se trata de enseñar habilidades prácticas, de ensayar respuestas y de acompañar a los adolescentes en la construcción de relaciones positivas. Desde interrumpir una burla hasta pedir ayuda, pasando por acoger a quien regresa tras reparar un daño, todas estas microhabilidades se aprenden y se entrenan. El aprendizaje cooperativo y la resolución de conflictos, cuando se aplican de manera sistemática, han demostrado reducir la agresión y mejorar el clima social de los centros educativos. En este esfuerzo, la colaboración de las familias es fundamental. La implementación de actividades de formación para madres y padres, basadas en la comunicación respetuosa, la coherencia en los límites y el autocuidado, pueden reforzar de manera significativa la convivencia.

El mundo digital añade un desafío nuevo. Hoy, una agresión no se queda en el patio del colegio: puede saltar a las redes sociales y perseguir a la víctima día y noche. El ciberacoso multiplica el alcance y el impacto del daño. Por ello, los centros educativos necesitan contar con protocolos claros: desde la preservación de pruebas hasta la contención del daño y la reparación. Más allá de lo técnico, lo importante vuelve a ser el grupo: lograr que quienes observan se conviertan en defensores y no en cómplices silenciosos.

Nada de esto se sostiene sin un marco institucional claro y sin liderazgo pedagógico. Las investigaciones muestran que los centros que funcionan mejor en convivencia son aquellos que formulan una idea fuerza compartida —“aquí no se gana prestigio dañando”—, que reservan tiempos para trabajar en equipo, que forman a su profesorado en gestión emocional y que utilizan los datos para mejorar. La escuela avanza cuando convierte los problemas en oportunidades de aprendizaje colectivo, y cuando mide su progreso no solo en notas, sino en indicadores de clima, de pertenencia y de participación.

Finalmente, no se puede olvidar el territorio. Una escuela sola no basta. Los convenios con entidades sociales, clubes deportivos, bibliotecas, centros juveniles o asociaciones culturales permiten que la reparación tenga un valor social y que los acuerdos restaurativos sean reconocidos más allá del aula. Además, ofrecen a los jóvenes caminos de pertenencia positivos: desde proyectos de aprendizaje-servicio hasta actividades culturales o deportivas que otorgan estatus desde la cooperación. En este contexto, el capital social —la confianza, la reciprocidad, las redes de apoyo— se convierte en un recurso educativo de primer orden.

Enemigos rehúye el estigma y se aleja de las visiones simplistas. No busca culpables fáciles ni postales de miseria humana en un medio urbano vulnerable. Su apuesta es más difícil pero también más esperanzadora: mostrar que la violencia no surge de la nada, sino que se aprende en entornos donde proporciona beneficios. Al mismo tiempo, hay que subrayar que ese aprendizaje se puede desandar. Si la escuela se concibe como una comunidad moral, si las familias reciben apoyos eficaces y respetuosos, y si el barrio ofrece escenarios de pertenencia positiva, el prestigio puede desplazarse. Puede pasar de quien intimida a quien coopera, de quien hiere a quien repara. La investigación educativa nos ofrece herramientas y la experiencia nos confirma que, cuando ocurre este desplazamiento, el aula deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio en el que la identidad se construye sin necesidad de herir. La convivencia, como todo lo valioso, no se predica: se practica. Y cada vez que se practica, se demuestra que otro camino es posible.

Comentar