Su director, Juan Torres, y el experto en cine y discapacidad, Javier Monferrer que participa con una conferencia, nos adelantan algunos secretos de este encuentro que celebra su 12.ª edición.

Del 11 al 15 de agosto Aspe celebra la 12.ª edición del Festival de Cine Pequeño, un evento veraniego que supone un fantástico marco de presentación de los cortometrajes que se realizan a nivel internacional, considerado una auténtica plataforma de impulso también para la creación de guiones. Esta edición cuenta con la participación de Javier Monferrer, doctor por la Universidad de Valencia en Ciencias Sociales, que el miércoles 13 de agosto, a las 19 horas, en el hall del Teatro Wagner impartirá una ponencia con el título de “El cine español y la discapacidad”.

Desde Apda hemos tenido la ocasión de conversar con Juan Torres, director del Festival, y conocer más de cerca su trayectoria y el mundo del cortometraje así como con el propio Monferrer, quien nos adelanta unas pinceladas de su ponencia.

Juan Torres: «Ofrecemos un cine cercano, sin postureos, que acerque a los autores con el público»

Apda.— Buenos días, Juan. Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién hay detrás del director de este festival?

Juan Torres.— Soy licenciado en Comunicación Audiovisual y me especialicé en Producción y realización y Dirección cinematográfica.

Apda.— ¿Cómo surgió la idea de crear un Festival de cortos en Aspe que ya va por la 12.º edición?

J.T.— Fue un poco de rebote, por una casualidad. Rodé un corto con Nieves Martínez, que en aquellos momentos era la concejala de Fiestas aunque yo no lo sabía. Le comenté que me hacía falta una chica de figuración para un corto muy pequeño que iba a hacer en una noche y aceptó; hicimos el corto y ahí se quedó el tema. Casualmente, volvimos a coincidir en una cena benéfica por personas saharauis y fue ella quien propuso si podríamos hacer algo sobre cine. Yo ya había pensado en hacer un ciclo. En concreto, en aquellos momentos surgió en España el Little Secret Film, que consistía en hacer películas guerrilleras que se rodaban en 24 horas con poco equipo y se distribuían gratuitamente en plataformas y se me ocurrió participar. Después pensé en dar un paso más y hacer un festival de cortos similar al de Elche o como los que se hacen al aire libre; se lo propuse a Nieves y, en aquel momento, la idea quedó en el aire. Me fui a Madrid, donde conocí al distribuidor de cortos de la escuela de cine de allí, la más potente en la actualidad, y me animó a poner en marcha el festival por lo que, esa misma noche, llamé a Nieves y lo sorprendente de todo fue que ella también seguía pensando en la propuesta e, incluso, ya había preparado una parte de presupuesto para eso. Así, ese agosto, surgió la primera edición que, por cierto, fue bestial. Programamos sesiones de más de tres horas y batimos récord recibiendo cerca de medio millar de cortos algunos de los cuales se presentaron a los Óscar. Todo un éxito.

Apda.— ¿Cuál es la esencia del Festival? ¿Qué mensaje quiere transmitir?

J.T.— La idea era y es hacer algo sencillo, de andar por casa, familiar. Que la gente venga con su nevera a cenar y a disfrutar de los cortos mientras se toma el bocata, sin postureos. Y que sea cercano entre autores y público.

Apda.— Alguna anécdota habrá de aquella primera edición…

J.T.— Muchas. La gente vio el título de “cine pequeño” y venían con niños y hubo un llenazo de críos y resultó que el primer corto fue Aquél no era yo, que se presentó a los premios Óscar, que tenía escenas duras, violentas incluso, y la gente comenzó a marcharse diciendo que cómo se me había ocurrido empezar con ese corto convencidos que tenían que ser proyecciones infantiles. Menos mal que ahora ya la gente sabe que lo de pequeño quiere decir otra cosa. Aun así no lo llaman “cine pequeño” sino “lo de los cortos, nene, ¿para cuándo?”. En la segunda edición añadí largometrajes bajo el título de “cine invisible” con películas de autor con más dificultad de estrenarse en las salas. Se presentaron alrededor de 130 películas con doble sesión y con los actores y las actrices que venían a presentarlas; una locura. Y como, la verdad, no teníamos tiempo para verlas y seleccionar con el rigor que requiere, dejamos a un lado esa idea.

Apda.— Y ¿por qué decidiste llamarlo “cine pequeño”?

J.T.— Ante todo porque se proyectan cortos, producciones con poco presupuesto, pequeñas en equipo, en duración; en esos momentos, ese término de cine pequeño se estaba acuñando en contraposición a los “largos”; había además cierta bipolaridad en la producción, sin un término medio: películas o de mucho presupuesto o con un bajísimo presupuesto, casi autofinanciadas por el autor, por ejemplo, por treinta mil euros. A mí me interesaban más las historias que contaban esas pelis, con más alma que dinero, con narrativas más arriesgadas que hacía un autor por seis mil euros junto a sus colegas, que las comerciales con más medios. Por eso le puse ese nombre al festival.

Apda.— Hoy en día, ¿ese desfase presupuestario continúa?

J.T.— No, ahora hay menos cine con poco dinero y hay mayor presupuesto gracias a las televisiones autonómicas y a las plataformas. Las subvenciones públicas no son excesivas pero hay aportaciones de un nivel medio. Movistar Plus sigue apostando por los cortos manteniendo la plataforma de cortometrajes produciendo 5 ó 6 cortos al año.

Apda.— ¿Qué coste tiene un corto?

J.T.— Un corto profesional puede costar entre cuarenta o cuarenta y cinco mil euros estaba hace dos años y se puede hacer por mucho menos o mucho más dependiendo del género o la animación, que es carísima. Un corto de animación de cinco minutos puede costar ciento cincuenta mil euros. De todas las propuestas que recibimos para el festival sólo el cinco por ciento puede estar subvencionado porque las ayudas que se dan globales cubren los gastos de unos quince cortos. Es muy difícil recibir esas ayudas para todos.

Apda.— Es evidente que el cine es una vocación total.

J.T.— Sí, es ser insistente, una carrera de fondo que requiere mucha paciencia y estómago de hierro. Sólo unos pocos pueden vivir de esto; hay que tirar de amigos o por cuenta propia pero al final, si quieres, lo consigues.

Apda.— ¿Qué calendario hay para este año?

J.T.— El festival se celebra del 11 al 15 de agosto. Los tres primeros días se proyectarán los cortos en el Auditorio Alfredo Kraus desde las 22 horas, con entrada libre y el día 15, en el teatro Wagner, se clausura a partir de las 19 horas con la proyección de cuatro cortos locales y la entrega de premios.

Apda.— ¿Cuáles son las secciones en las que se estructura el festival?

J.T.— Tenemos la sección oficial de cortometrajes internacionales, dejando un espacio para cortos valencianos; también la sección de igualdad y la sección de cine local, que son cortos con participación de aspenses que se proyectan en la clausura. Las proyecciones se combinan y así todas tienen opción al premio del público porque la gente puede ver cada día cortos de distintas secciones. Así las sensaciones que los cortos dejan en la gente se entremezclan.

Apda.— ¿Hay mucha participación local?

J.T.— Cada vez hay más. Ahora mismo hay cuatro personas que destacan en distintas secciones. No es necesario que todos sean directores para participar, sino que ocupan diferentes funciones en la producción del corto.

Apda.— Y ¿en total?

J.T.— Este año hemos recibido 1346 cortos y 43 guiones. Quienes formamos el jurado visionamos todos los cortos por secciones hasta seleccionar las 36 obras que se proyectan, 8 por sección y 4 locales.

Apda.— ¿Qué tipos de temáticas hay?

J.T.— Suelen cambiar, es curioso. Hay tendencias cada año. El primer año eran los zombis, luego fue la pandemia y este año hay mucho de relación padre/hijo o reencuentros familiares y muy poco de comedia y nada de terror. Bien es verdad que el género de terror cuesta mucha pasta y se entiende que no quede muy representado.

Apda.— ¿Suele haber un reflejo social en los cortos?

J.T.— Sí, totalmente. En momentos malos se hace mucha comedia y al revés. Este año hay mucho drama, no sé porqué.

Apda.— ¿Qué impacto genera el Festival?

J.T.— De cara al público, enorme. Y además se conoce el pueblo en otros lugares. En cuanto a la industria del corto también es muy grande. Es muy significativo que hay distribuidoras que envían sus cortos a este festival y a otros no y es muy satisfactorio.

Apda.— ¿Qué pasito más se le puede dar o pide el festival?

J.T.— Ante todo, económico, para poder invitar a los autores, directores, actores a acompañarnos durante el festival, lo que le daría mucha riqueza, pero es que requiere un dineral.

Apda.— ¿Hay muchos festivales de cortos?

J.T.— Sí, ahora hay demasiados (ja, ja. ja). Hubo un momento en que quebraron muchos y ahora sólo en la Comunidad Valenciana hay más de cien festivales, siendo Alicante la provincia que más organiza. Eso asegura una buena salud para el cortometraje, siguen saliendo ayudas y los festivales, a su vez, suelen servir de plataforma para llegar al largometraje con esa misma historia.

Apda.— Al igual que los largometrajes a veces se basan en los libros, ¿suelen los cortos servir como inspiración?

J.T.— Sí, sobre todo con cuentos.

Apda.— Y del premio a guionistas, ¿qué nos puedes contar?.

J.T.— Hace cinco años se incluyó esta categoría en la programación y a los premiados se les garantiza el acceso a la siguiente edición con el corto que realicen. Hasta ahora, todos los guiones que se han premiado se han producido y además obtienen cinco puntos para optar a las ayudas, lo que también es un incentivo, ya que además de valorar la experiencia en dirección y los premios en festivales, se tienen en cuenta los premios de guion.

Apda.— Eso implica que el festival esté avalado por otras entidades.

J.T.— Efectivamente, estamos dentro de la coordinadora de festivales de la Comunidad Valenciana, lo que permite que se avalen oficialmente los premios que se reciben en Aspe. Además formamos parte de la Federación Nacional Pantalla.

Apda.— ¿Qué presencia ha habido de personas con discapacidad a lo largo de estos años?

J.T.— Ya el primer ganó un corto titulado Inocente”, una chica que llega al piso tutelado con un chico y él descubre que ella es una persona con discapacidad. Vinieron los mismos actores, algunos de ellos con discapacidad, a recoger el premio. Y la temática suele reflejarse en otros cortos.

Apda.— ¿Qué opinas del corto Sed de aire?

J.T.— Conocí el corto en Ciudad de la Luz y recuerdo muchos planos de él. Con la Asociación Apsa hice yo uno basado en una chica a la que despedían de su trabajo.

Apda.— ¿Os habéis planteado la posibilidad de añadir una sección de discapacidad en el festival?

J.T.— De hecho lo tenía pensado con la idea sería proyectar los cortos en el centro de día. El problema, como siempre, es presupuestario.

Apda.— Entre las actividades de este año, el festival convoca una conferencia de Javier Monferrer.

J.T.— Una aportación muy guay. Conocer el recorrido de la discapacidad en el cine español es una oportunidad, aparte de lo que puede ofrecer él en primera persona por su trayectoria de vida independiente.

Apda.— ¿Hay alguna sorpresa más este año?

J.T.— En septiembre vendrá Julio Pérez del Campo, director del corto Gaza, premiado con el Goya en 2019, a presentar el largo basado en él y otro que ha hecho sobre niños esclavos en Benin. Y además estamos trabajando una programación anual de cine en Aspe. En las proyecciones de terror previstas para noviembre añadiremos subtítulos para personas con discapacidad auditiva.

Apda.— ¿Quieres decir algo para nuestros lectores de Hoja del Lunes?

J.T.— Les invito a todos a venir al festival, que les van a encantar la calidad de los cortos.

Javier Monferrer

Apda.— Hola Javier. Cuéntanos un poquito de ti.

Javier Monferrer.— Soy de Nules, Castellón. En la actualidad tengo 45 años y siempre he ido en silla de ruedas, desde niño, puesto que al nacer sufrí una pérdida de oxígeno que conllevó no poder coordinar bien las piernas y la cadera para poder andar. Además las manos también se vieron algo afectadas, por consiguiente, tengo una discapacidad física que me limita. Aunque, si lo pensamos bien todos los seres humanos tenemos limitaciones. Así que no percibo esta condición como algo negativo. A lo largo de mi vida he llevado una vida que en la considero como inclusiva, haciendo lo mismo que el resto de personas (aquello que me planteé, lo realicé). Estudié en ciclo formativo en contabilidad, ejercí como entrenador de futbol y fútbol-sala en categorías como cadetes e infantiles y posteriormente fui a la universidad. Allí estudié Ciencias Empresariales en la Universidad Jaime I de Castellón. Este hecho para mí fue muy relevante, pues me planteé nuevas metas y objetivos anteriormente impensables: fui el primer estudiante con discapacidad en participar en el programa de movilidad Erasmus. Me fui a Nápoles, ciudad donde estuve nueve meses y donde conocí la asistencia personal por primera vez en la vida gracias a una ayuda económica extra que me ofrecía la propia beca. De ese modo, una serie de personas me asistían (para vestirme, aseo personal, etc.) lo que me facilitó independencia y responsabilizarme de mis actos sin depender de nadie. En Nápoles me sentí integrado y acogido como uno más, tanto por la Universidad Federico II, como por los compañeros de la residencia Paolella —donde estabámos los estudiantes de Erasmus—, como por el resto de personas que conocí en esa maravillosa ciudad. Fue la primera vez en mi vida que me planteé que podía vivir sin depender de mis padres.

«Tras mi experiencia Erasmus, regresé a Castellón para así terminar la carrera y además empecé a formarme en la Escuela Oficial de Idiomas. Más tarde obtuve la capacitación en materias económicas y cursé un Máster en Marketing Internacional e Investigación de mercados, también en la universidad Jaume I; esto lo compaginé con la creación y presidencia de un club de fútbol sala que competía en categoría regional. Si bien, cuando estaba terminando es el máster, me ofrecieron una beca

para poder trabajar en el extranjero. Esto me suponía un reto, así que lo acepté y me fui de nuevo a Nápoles.

«Trabajé en el ámbito del turismo gastronómico, me encargaba principalmente de tareas relacionadas con la comunicación, si bien pude aprender mucho en diferentes ámbitos profesionales. Es por ello que, a mi regreso, decidí ampliar mi formación cursando el Máster en Nuevas Tendencias y Procesos de Comunicación, con la especialidad de Dirección Estratégica, dado que era el rol que más había trabajado en Italia. Al hacer el trabajo fin de máster me surgió la idea de analizar la presencia de la discapacidad física en los anuncios de bienes de consumo. Me planteaba la siguiente pregunta: “si soy consumidor de cerveza o de ropa, ¿por qué no aparezco en los diferentes anuncios de estas marcas?”. Siendo consciente del poder persuasivo de la comunicación, quería ayudar a educar fomentando valores positivos (acerca de la realidad de la discapacidad), y con esta gran motivación llevé a cabo mi trabajo fin de máster.

«Tras culminar este proceso formativo, teniendo en cuenta todo lo que había aprendido elaborando mi trabajo fin de máster, decidí adentrarme en el doctorado a fin de profundizar en mi estudio. En esta ocasión, escogí el cine español como piedra angular de mi investigación para, así, analizar la presencia en él de la discapacidad física y la relación que guarda ésta con la figura de apoyo para dependencia. Teniendo presente que el cine, como medio de expresión artística, es una ventana o reflejo de la sociedad la que vivimos puede justificar y legitimar ciertos actos o creencias, siendo un valioso recurso educativo. La discapacidad puede resultar una gran desconocida (o conocida con sesgo, en el caso de tener familiares cercanos con discapacidad). Además, el cine me resultaba muy atractivo por cómo ha evolucionado, por su fuerte arraigo entre el público joven dada la diversidad de productos cinematográficos que se ofrecen en la actualidad (largometrajes, cortometrajes, series, etc.) y a la amplia disponibilidad de estos, sobre todo gracias al auge de las plataformas en streaming. Así que, bajo estas premisas y motivaciones cursé el doctorado en Comunicación Intercultural en la Universidad de Valencia, en el

departamento Teoría de los Lenguajes y Ciencias de la Comunicación, siendo mi tutor y director Sebastián Sánchez Castillo y con una tesis que formó parte del grupo de investigación de Enfermedades Raras y Comunicación (RED_ER).

«En esta presentación desearía hacer especial hincapié en recalcar que nunca me he sentido como una persona con discapacidad; siempre me he visto como una persona más. Quizá por ello he realizado tareas que eran impensables a finales de los años 90 como, por ejemplo, entrenar a futbol y fútbol sala, etc.

Apda.— ¿Cómo surgió el vínculo que te une al cine?

J.M.— Siempre he pensado que la comunicación tiene un gran poder para influenciar a la sociedad y es capaz de crear o fomentar estereotipos o conductas, así que puede ser determinante sobre la construcción social de la discapacidad. Puede aproximarse a difusiones negativas, por ejemplo cuando aparecen noticias sobre que “la ley de dependencia no se cumple” o que “una persona con discapacidad no ha conseguido subir al avión porque no se sabía si la silla podría subir”; pero también los medios de comunicación pueden ofrecer una imagen positiva de esta realidad social a la que todas las personas están expuestas. Teniendo en cuenta el trabajo fin de máster que realicé, decidí adentrarme en este ámbito de estudio. Al indagar, me percaté de que en el campo de los anuncios no existía una base de datos donde se aglutinaran los spots publicitarios, sin embargo, el cine sí dispone de filmotecas donde encontrar películas con personas con discapacidad o artículos que hablan del cine como un recurso educativo y que muestran un fragmento de una película y facilitan el debate en las aulas para inculcar ciertos valores.

«El cine ofrece más posibilidades de estudio siendo también una ventana a y de la sociedad por lo que empecé

a analizar las películas con personas con discapacidad desde el año 1992 hasta el 2022, para observar su recorrido y su evolución. Sabía que existían pocas investigaciones similares a la mía (hay algunos ejemplos pero no tan centrados en el tema). La idea es que, en gran medida, las políticas inclusivas también han sido fruto de la imagen que el cine ha ofrecido de la discapacidad. Y, al contrario, ciertas políticas han logrado que el cine ofrezca una imagen más ajustada de la discapacidad. A su vez, todo esto invita a que en un futuro se realicen también estudios y análisis de la filmografía en otros países como Italia o Francia y hacer la comparativa.

Apda.— En realidad, esa ha sido tu cátedra: La evolución de la discapacidad en el cine español.

J.M.— Efectivamente, es una temática que me apasiona investigar, así como encontrar las respuestas a las preguntas que me formulaba. Fue una investigación ambiciosa porque abarcaba un amplio espacio de tiempo, 30 años de cine español, centrándose en la persona con discapacidad física y si ésta requiere o no una figura de apoyo. Se elaboró un marco teórico donde dar respuesta a la difícil contextualización de esta realidad social que es la discapacidad, que tiene un concepto no muy claro que depende de la ciencia desde la que te aproximes (médica, educativa, judicial, filosófica, etc).

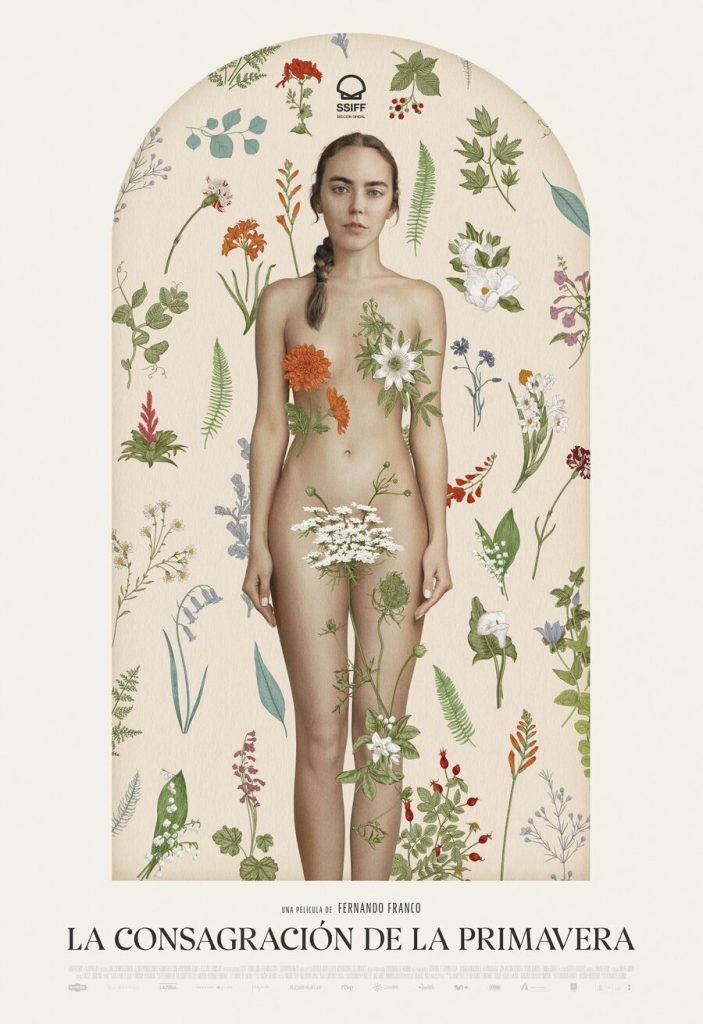

«Analizamos con 78 variables 24 películas cuyo personaje principal era una persona con discapacidad. En los resultados sí encontramos que se reflejaba un avance en la inclusión mostrando la igualdad de oportunidades y siendo cada vez una figura más positiva cargada de normalidad y real. También se reflejan unos estereotipos que se repiten en el perfil: hombre, adulto, heterosexual que no tiene un trabajo estable y que no suele tener una relación sentimental y, cuando la tiene, es abierta y no se suele cerrar si termina bien o mal. La persona con discapacidad en el cine suele ser bondadosa, buena gente y sin vicio (no bebe, no fuma, no tiene ludopatía), aparece en entornos adaptados y con vida independiente. La mayoría aparece necesitando de un apoyo familiar, lo que genera la idea de carga social, excepto en dos pelis en las que sí aparece la ayuda asistencial personal. No aparecen escenas afectivo sexuales y tampoco desnudos, dando una imagen angelical de la discapacidad salvo en el film La consagración de la primavera. También es curioso que en un cincuenta por cien de los casos aparece la persona en silla de ruedas que es el elemento para visualizar la discapacidad, así como que suelen ser personas no incluidas en el

ámbito laboral. Por lo que se observan muchas pautas a mejorar. Un dato alentador es la empleabilidad de actores con discapacidad.

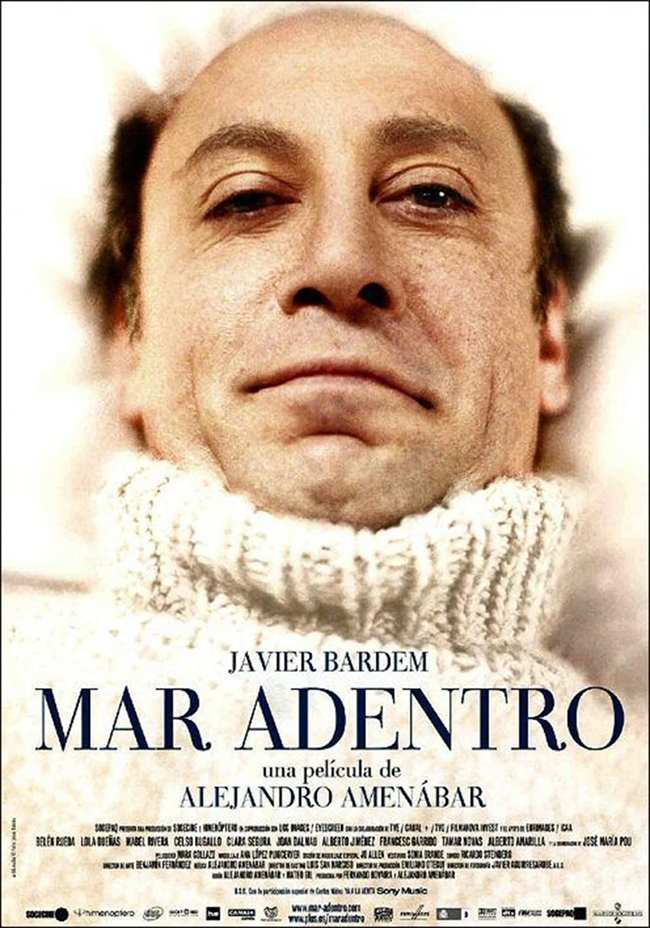

Apda.— ¿Qué otras películas has analizado?

J.M.— Por ejemplo, Mar adentro, que aborda la temática de la muerte digna o Carne trémula, ambas recreadas por Javier Bardem. Toda la saga de Torrente; de hecho, Santiago Segura es el director que más ha tratado la discapacidad física en el cine español, seguido de Pedro Almodóvar con Hable con ella. El Langui es la persona que más ha encarnado la discapacidad física en el cine español. Después tenemos otras películas de género futurista como Acción mutante, o la película de terror Cuerdas o la de Fernando Tejero Nadie es perfecto, o El practicante con Mario Casas, Vivir y otras ficciones… Son títulos donde se ofrece una imagen rompedora de la persona con discapacidad física en el cine español.

Apda.— ¿Hay alguna película que valores más o haya influido de modo especial en ti?

J.M.— Es difícil elegir solo una porque todas aportan algo, dejan algún mensaje. Me emocionaron mucho Mar adentro y Abre los ojos, dan mucho que pensar. Sobre todo cómo la primera hace apología de la muerte digna para una persona que vive en un entorno prácticamente inaccesible. Normal que desee no vivir dada las pocas oportunidades que tiene a su alrededor. Después existen otros títulos más amables como No me pidas que te bese porque te besaré o 100

metros, que aborda la superación. Que baje Dios y lo vea es más cómica…

Apda.— El próximo 13 de agosto tendremos la suerte de tenerte entre nosotros.

J.M.— Sí, estoy muy contento que hayan querido contar conmigo en el festival. Me hace mucha ilusión. El cortometraje también es un formato cinematográfico muy atractivo con un fuerte impacto emocional y para mí es un honor participar en un encuentro como este, así que tengo muchas ganas de disfrutar, de participar con una ponencia y de poder compartir y conversar con las personas que asistan. Agradezco mucho tanto a APDA como al Ayuntamiento de Aspe que me ofrezcáis esta oportunidad. Nada me satisface más que mi investigación pueda ayudar a personas del sector audiovisual a que mediten y y pregunten a la propia persona con discapacidad cómo representarla y que sean conscientes de la importancia de los mensajes en los medios creativos. El cine legitima creencias y por eso es necesario llevar cuidado con lo que se cuenta sobre la persona con discapacidad porque la sociedad lo absorbe como una realidad. Es importante que guionistas, cineastas, actores, directores, etc. lo tengan en cuenta y, siempre que se pueda, que cuenten con una persona con discapacidad para actuar.

Para conocer más sobre este festival y los detalles de su programación, pincha aquí.

Comentar