“Roma è Roma”, dice “il mio fratello” Filippo, que es instructor de tanques y mariscal del Ejército italiano. Nadie como los transalpinos para ponerse títulos y cargos rimbombantes en sus tarjetas de visita. Pero en realidad, los italianos son tan latinos como nosotros y nos parecemos más de lo que creemos. La siesta, por ejemplo, es una forma sublime de practicar il dolce far niente, y eso, inevitablemente, nos une.

Cada cierto tiempo, Roma vuelve a ocupar el lugar que la historia le otorgó durante más de mil años: la capital del mundo. Un grupo de elegidos se reúne en el marco único de la Capilla Sixtina para escoger, entre ellos, a quien esté destinado a ser primum inter pares, un primero entre iguales, como lo fue Pedro entre los apóstoles.

Es curiosa esta fórmula, sobre todo teniendo en cuenta que la Iglesia es una institución antigua con orígenes ilícitos: ilegal en el momento de su fundación y clandestina durante más de tres siglos. Oculta, pobre y perseguida, fue precisamente en la oscuridad donde creció y se hizo poderosa. En la película Ágora, de Alejandro Amenábar, se narra la historia de Hipatia, una mujer que enseñaba matemáticas, astronomía y filosofía en Alejandría hacia el año 391. En una escena impactante, los cristianos emergen como hormigas ocultas u hordas bárbaras, revelando el poder que esa ideología había acumulado en la sombra.

Decía que esa organización primitiva y sencilla solo se estructura en tres órdenes: diaconado, presbiterado y episcopado. En la Iglesia católica nadie puede ser más que obispo, y solo el de Roma se considera primero entre iguales. La historia, sin embargo, ha ido acumulando cargos y jerarquías —de monaguillo a camarlengo y de ahí al papa—, aunque la esencia siga siendo la misma.

Aun así, esas tradiciones tan antiguas no han evitado episodios curiosos, espectaculares y, a veces, dantescos, en esa dinámica tan humana de intereses personales, económicos, familiares y bélicos que también han marcado la historia de la vieja Roma. Esa ciudad maravillosa, eterna, que nunca se termina de conocer.

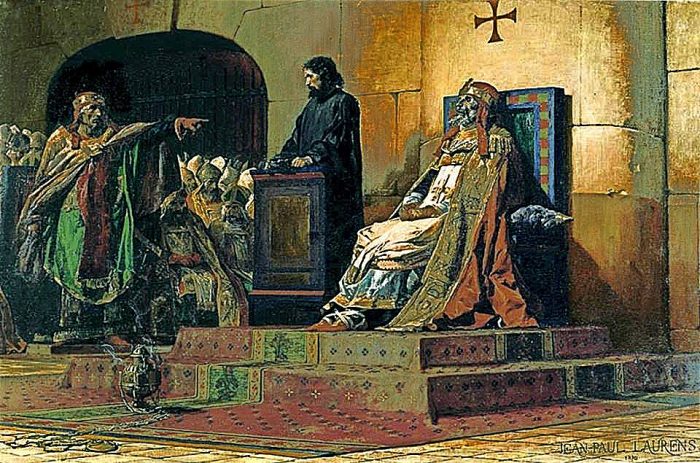

Uno de los episodios más macabros y absurdos fue el juicio al papa Formoso, al que desenterraron después de muerto, mutilaron y arrojaron ignominiosamente al Tíber. ¿Su pecado? Haber apoyado a Arnulfo como emperador y expulsado a Lamberto. Su sucesor, Esteban VI, era precisamente partidario de Lamberto (cuestión de política).

Tampoco fue menor la elección, en el año 955, de un joven de solo 17 años como papa: Juan XII. O la épica hazaña de León I “el Grande”, quien convenció al mismísimo Atila de no saquear Roma en el año 452. Si damos crédito, siquiera parcial, a las crónicas que nos han llegado del rey de los hunos, no fue una tarea sencilla. Quizá este nuevo cónclave, al elegir a León XIV, ha pensado que, en caso de gravedad extrema, podría frenar los ímpetus de su compatriota gobernante en las antiguas colonias. La Iglesia, ya se sabe, no da puntada sin hilo. Y la elección del nombre “León” me parece, por cierto, todo un acierto: combativo, feroz, y habituado a trabajar en el circo en el que a veces se convierte la curia vaticana (haciendo amigos).

Con Gregorio X, el cónclave duró tres años. Se lo pensaron con calma. Durante el llamado Cisma de Occidente —una de mis clases favoritas cuando enseñaba Historia Medieval— no se conformaron con un solo papa: hubo dos, incluso tres. El más astuto, Clemente VII 🙂 , huyó de Aviñón y se refugió en Peñíscola, comenzando una ruta turística que, a día de hoy, aún se mantiene.

Pero de todos los episodios, el que más me gusta es el de Fabián. En el año 236, mientras la comunidad cristiana de Roma debatía posibles candidatos al papado, una paloma blanca se posó sobre la cabeza de un espectador, Fabián. “En ese momento, todo el mundo, como movido por una única inspiración divina, clamó con entusiasmo y de todo corazón que Fabián era digno”, relata Eusebio, historiador de la Iglesia. Evidentemente, le eligió el Espíritu Santo.

Suerte y larga vida a León XIV. Su suerte es, al fin y al cabo, la nuestra.

Comentar