Hay algo profundamente humano en el deseo. No tanto en el objeto que lo motiva —que puede ser mutable, errático, incluso ficticio— sino en su sola existencia: desear es la prueba de que algo nos falta, y a la vez la energía que nos mueve. Es carencia y motor. Lo supieron los griegos —Eros es tanto creador como destructor— y lo intuyen los personajes que habitan las novelas más íntimas, aquellas donde el amor, la carne o la nostalgia queman sin remedio. El deseo, ese rumor interno que nos desordena, es también una forma de escritura. Este sentimiento humano ha sido la base de muchas obras literarias a lo largo de nuestra historia. Este es el caso del Libro del desasosiego del escritor portugués Fernando Pessoa. Su publicación en prosa más importante se hizo póstumamente el año 1982, a partir de fragmentos dispersos, para concretarse en una especie de novela o de diario íntimo de su heterónimo Bernardo Soares. Su desasosiego permanente le lleva a la negación del propio deseo, como una especie de resignación frente al desencanto del mundo real: «Nada me satisface, nada me consuela […]. Deseo lo que no deseo y renuncio a lo que no tengo».

El deseo, para Pessoa, no es en sí una fuerza vital que impulsa a vivir, sino una prueba de la falta, de la frustración y de la irrealidad de la vida. Aunque el deseo impulsa, nunca acaba por saciarnos. En el momento que se consigue lo deseado, perdemos el interés, de manera que se convierte en un círculo infinito y frustrante. Genera, según el autor, angustia y desasosiego, especialmente cuando se duda sobre lo que se desea. Al mismo tiempo está vinculado a la ficción, al autoengaño, a la fantasía; desear es soñar y alejarse del mundo real. Con todo, el poeta portugués concluye con la concepción del deseo como una forma de resistencia íntima, un impulso poético o estético que no pretende transformar el mundo, sino sobrevivir en la cotidianeidad. Unas reflexiones lúcidas que nos permiten entender que gracias al deseo estamos vivos, ya que sentimos la potencia de su planteamiento, pero sobre todo que se trata de una fuerza a veces inútil pero inevitable.

Por su parte, la pensadora Simone Weil explicaba en El deseo (2023), que recoge diversos fragmentos sobre esta temática extraídos de sus Cuadernos, que este sentimiento guarda una contradicción de base: por una parte, es el ímpetu que nos lleva a emprender cualquier acción, pero por otra el fin de toda inclinación. Vemos, pues, cómo la literatura no es sino una manera de dar forma a las ausencias de nuestra existencia, de nombrar aquello que no tenemos, pero anhelamos con fuerza. ¿Qué otra cosa hace una novela sino construir una ficción para suplir lo que en la vida no basta? Y entonces, ¿para qué sirve el deseo si a menudo duele, si a veces hiere más que el olvido? Quizás para recordarnos que estamos vivos. El deseo de amar, el deseo sexual, incluso el deseo de algo tan abstracto como la belleza o la intensidad, nos arranca de la apatía. Nos convierte en protagonistas, aunque sea de un drama íntimo que nadie más entienda.

La literatura, al hacer del deseo su materia, nos permite habitarlo con una distancia segura. Podemos amar con Emma Bovary, sufrir con Werther, obsesionarnos con la Lolita de Nabokov o con el Tadzio de La muerte en Venecia (1912) de Thomas Mann, sin que nos vaya la vida en ello. Pero hay momentos en que una novela nos toca de forma directa, casi física, y entendemos que ese deseo no es solo ajeno: también es nuestro. Quizás, en el fondo, el deseo es lo que nos salva del nihilismo, a pesar del planteamiento a veces cercano a este punto de Pessoa. En una época donde tantas cosas parecen diluirse —el compromiso, la verdad, la permanencia—, desear algo con intensidad se vuelve un acto casi revolucionario. Amar con hambre. Desear con palabras. Escribir para no morir.

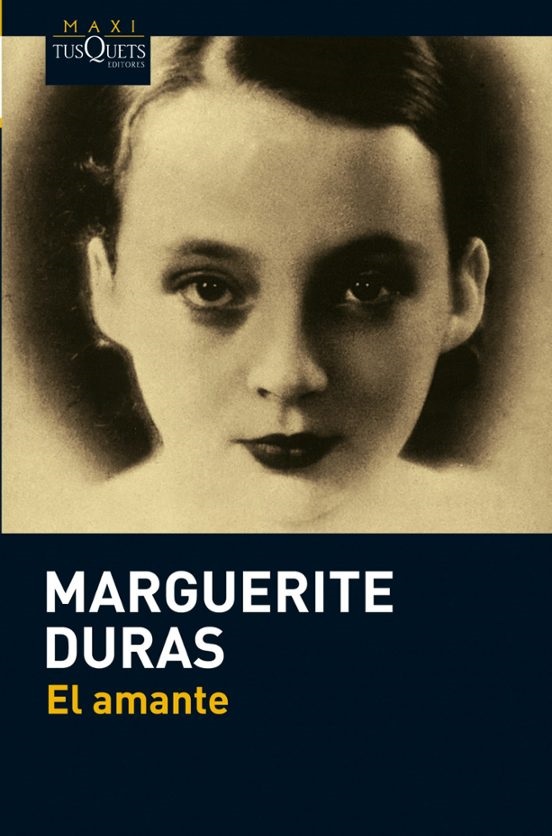

Otro ejemplo de concreción de esta pulsión humana lo encontramos en El amante (1984) de Marguerite Duras. Una historia llena de sensualidad y de visión crítica sobre las desigualdades sociales que provocaba el colonialismo, donde se presenta el deseo humano como una fuerza ambivalente, caótica e inevitable. El relato centra su historia en el objeto de atención: «No se trataba de atraer al deseo. Estaba en quien lo provocaba o no existía». Así se plantea la ruptura con las normas convencionales y la concreción de la identidad de la protagonista que defiende su amor, el de una joven blanca de 15 años, con un hombre rico asiático de 27 años. El deseo surge en un contexto de desigualdad, con una relación que se plantea como transgresora e imposible, que al mismo tiempo no se idealiza: Duras retrata la complejidad y la tristeza que envuelve este amor. Se trata de una huella que se mantiene irreversible en la memoria, que dificulta su concreción, pero mantenemos la tentación de proyectarlo. Quizá por eso seguimos escribiendo, leyendo, viviendo: porque el deseo se esconde, se transforma, nos arrastra. Y sin él, simplemente, no seríamos.

Hay libros que nos arden en las manos porque hablan de algo que no se puede tocar sin quemarse: el deseo. Esa emoción a medio camino entre el impulso y la esperanza, entre la carne y la imaginación. Lo deseado nunca está del todo al alcance, y sin embargo su fuerza es capaz de mover ciudades, guerras, novelas enteras. Desear es estar incompleto. Pero también es estar vivo.

Bellísimo artículo, Carles. Y me arriesgo a aconsejarte que leas a san Agustín, santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz, que hablan de deseos y de esperanza, palabra ésta que deslizas al final de tu escrito y es la que aletea en aquella frase agustiniana, «nos hiciste, Señor, para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti». Ya sé que introduzco la religión en el debate, pero es que creo que el hombre es un ser esencialmente religioso y lo seguirá siendo hasta el fin de los tiempos, aunque sea para negar lo que no tuvo principio y no tendrá fin. La trascendencia tiene mucho que ver con el deseo y la esperanza.