Hay palabras que pesan más que bombas. Una de ellas es genocidio. Nombrarla es reconocer el horror, señalar a los culpables, asumir que la humanidad ha fracasado una vez más. Por eso el poder político, mediático y económico tiembla al oírla y se aferra a eufemismos como “masacre”, “guerra”, “conflicto” o “respuesta defensiva”. Pero Gaza no es una metáfora ni un debate semántico: es el escenario de un genocidio en tiempo real. Y negarlo no lo hace menos real; solo multiplica la vergüenza. Desde hace meses, el mundo asiste con los brazos cruzados a la destrucción sistemática de una población encerrada, bombardeada, hambrienta. Cientos de miles de civiles —mujeres, ancianos, niños— han sido víctimas de un castigo colectivo que ya nadie puede maquillar con el lenguaje diplomático. Se puede discutir la geopolítica, pero no los hechos: hospitales arrasados, escuelas convertidas en ruinas, periodistas asesinados, convoyes humanitarios bloqueados. ¿Cómo puede seguir hablándose de “operaciones militares” cuando lo que se está perpetrando es la aniquilación de un pueblo?

La propuesta reciente de la Administración Trump, presentada como un plan de reconstrucción y paz, no es más que una operación de dominación colonial 2.0. No se trata de reconciliación ni de ayuda humanitaria auténtica: es una estrategia de integración subordinada de Gaza bajo control externo, un intento de perpetuar la ocupación bajo nuevas formas. Esa “reconstrucción” sin soberanía —como han señalado múltiples análisis críticos— esconde la lógica del colonialismo permanente, donde los sobrevivientes seguirán siendo administrados por fuerzas externas que deciden su destino. El negacionismo contemporáneo tiene, pues, rostro y discurso. Lo vimos estos días en las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que banalizó el ataque israelí a una flotilla humanitaria con una frivolidad indecente, como si los voluntarios que trataban de llevar ayuda a Gaza fuesen turistas caprichosos. No solo insultó a los muertos, sino también a los vivos que siguen luchando por la dignidad humana. Esa actitud —entre la burla y el desprecio— resume la hipocresía de una parte del poder político mundial, que prefiere trivializar la tragedia antes que reconocer que está siendo cómplice por omisión.

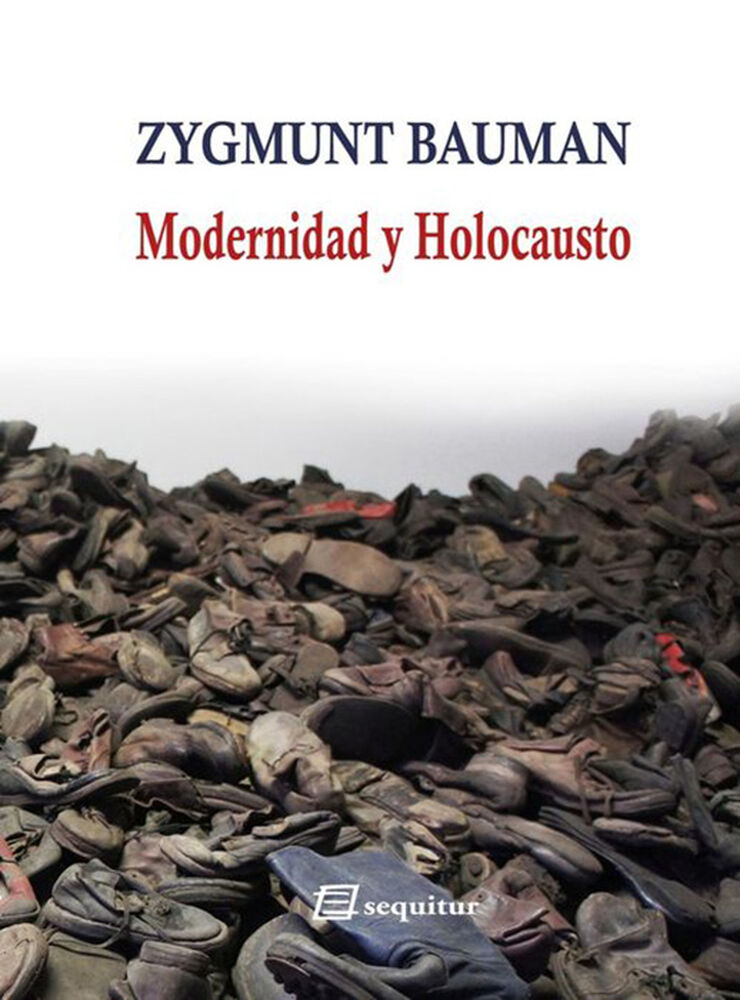

Por su parte, la extrema derecha mundial ha hecho de la negación una estrategia: niega el cambio climático, niega la violencia machista, y ahora niega el genocidio. Su discurso es una fábrica de falacias, un ejercicio permanente de manipulación emocional que busca blanquear a los agresores y deshumanizar a las víctimas. Para ellos, todo se reduce a una guerra entre “buenos” y “malos”, donde los muertos palestinos son daños colaterales y los periodistas que los denuncian, traidores. La historia, sin embargo, siempre acaba poniendo las palabras en su sitio. Como ocurrió con el genocidio armenio —negado por Turquía durante un siglo— o con los crímenes de Ruanda y Bosnia, el tiempo acabará llamando a las cosas por su nombre. Y ese nombre, aunque duela, es genocidio. El sociólogo Zygmunt Bauman escribió en Modernidad y Holocausto (1989) que “el Holocausto no fue un fracaso de la modernidad, sino uno de sus productos. No se trató de un retroceso de la barbarie, sino de una consecuencia de la civilización moderna”. Gaza es la prueba viva de esa sentencia, casi 90 años después de los hechos provocados por el régimen nazi. La tecnología de la muerte se perfecciona, la propaganda se sofistica, pero la lógica es la misma: exterminar al diferente, borrar su memoria, destruir su identidad.

El problema no es solo moral, sino también lingüístico. Cada vez que un medio de comunicación evita decir genocidio, contribuye a la anestesia colectiva. Las palabras importan, porque son el primer campo de batalla. La sustitución del término por eufemismos se convierte en una forma de violencia semántica: diluye la responsabilidad, desactiva la indignación y perpetúa la impunidad. Frente a ese silencio cómplice, la prensa que resiste en Gaza —reporteros locales, fotógrafos, voluntarios— mantiene encendida la llama de la verdad. Muchos de ellos han muerto por contarlo, por documentar lo que algunos gobiernos prefieren ocultar tras comunicados ambiguos. Su labor no es solo periodística, es histórica: sin ellos, la memoria quedaría en manos de los verdugos. Es necesario reivindicar el valor del periodismo honesto, el que se atreve a mostrar la sangre cuando otros exigen prudencia; el que nombra lo innombrable, aunque eso incomode a algunos.

En este contexto, la aparición de nuevas flotillas humanitarias, como la interceptada recientemente, tiene un valor simbólico inmenso. Son gestos que reafirman la humanidad frente al cinismo político. La protesta pacífica en los puertos de Italia y en las calles de Europa demuestra que todavía hay voces dispuestas a no callar. Y, sin embargo, en la desinformación general, circulan bulos grotescos: se dice que los activistas “pararon en Ibiza para irse de fiesta”, o que la presencia de un buque español era “un despilfarro”. Mentiras que buscan desacreditar la solidaridad, distraer del verdadero escándalo: las muertes diarias de una población indefensa. Gaza se ha convertido en un espejo que refleja lo peor de nuestra época: la indiferencia, la mentira institucionalizada, la incapacidad de sentir compasión más allá de las fronteras. Pero también, en ese mismo espejo, puede verse un destello de esperanza: la solidaridad de miles de personas que, sin poder político ni armas, se enfrentan al discurso oficial con la única fuerza de la verdad.

Hoy estamos, pues, ante una prueba decisiva para la humanidad. No basta con lamentar las muertes, ni con debatir el significado de las palabras. Hay que recuperar la ética de la mirada y la responsabilidad de nombrar. Llamar genocidio a un genocidio no es una cuestión de opinión, es un deber moral. Cada silencio, cada eufemismo, cada broma frívola es una forma de complicidad. La historia ya nos juzgó una vez por mirar hacia otro lado. No cometamos el mismo error. Porque un genocidio no admite matices, ni grados, ni banderas. Y mientras haya quien muera por ser quien es, la palabra genocidio seguirá siendo, por desgracia, la más necesaria de todas.

Comentar